Décès et deuil périnatal - Fiche complète

Le décès et le deuil périnatal constituent une expérience très difficile pour les parents et leur entourage. Toutes ces personnes ont besoin de soutien et d’accompagnement. Cette fiche vise à répondre à des besoins d’information exprimés par les professionnels en périnatalité. Toutefois, ce contenu n’a pas comme objectif d’être présenté lors d’un suivi individuel ou lors d’une rencontre prénatale de groupe.

Quelques éléments sont formulés à la fin du document afin de vous guider vers l’information positive et utile à transmettre. Cette information est destinée aux futurs parents, mais pas aux parents qui ont déjà vécu un deuil périnatal. Ces derniers ont besoin d’un accompagnement individuel différent de ce qui est proposé dans cette fiche, plus générale.

Information sur le décès périnatal

Cette section met en contexte l’information sur le décès périnatal destinée aux professionnels en périnatalité.

Définitions et chiffres

La grande majorité des grossesses se déroulent sans problème et se terminent avec la naissance d’un bébé vivant. Toutefois, le décès d’un bébé est un phénomène qui peut parfois survenir en cours de grossesse ou peu après la naissance.

Environ 20 % des grossesses se terminent par un avortement spontané (fausse couche), ce qui en fait le type de décès périnatal le plus fréquent1-3. Les avortements spontanés récurrents, c’est-à-dire la perte consécutive de trois grossesses ou plus, ne toucheraient que 1 % des femmes4.

En 2013, 88 867 naissances ont eu lieu au Québec. De ce nombre, on comptait 373 mortinaissances* et 338 morts néonatales5.

Dans cette fiche, le décès périnatal comprend les expériences suivantes :

- Avortement spontané (fausse couche) : Décès d’un embryon ou d’un fœtus non viable pesant moins de 500 grammes, qui survient au cours des 20 premières semaines de grossesse6;

- Mortinaissance (ou mort fœtale) : Décès d’un fœtus pesant 500 grammes ou plus, qui survient dans l’utérus de la femme pendant la grossesse, indépendamment de la durée de gestation6,7;

- Mortalité néonatale : Décès d’un bébé né vivant (indépendamment du poids), qui survient à moins de 28 jours de vie6,7;

- Interruption volontaire de grossesse : Acte médical pratiqué à la demande de la femme, pour mettre un terme à une grossesse non désirée6,8;

- Interruption médicale (ou thérapeutique) de grossesse : Acte médical pratiqué pour mettre un terme à une grossesse, en raison d’un problème médical chez le bébé (p. ex. : malformations congénitales) ou chez la mère (p. ex. : quand la poursuite de la grossesse est dangereuse pour la santé de la mère)8,9.

* Les mortinaissances ne comptent que les fœtus de 500 grammes et plus.

Causes possibles et facteurs de risque

Bien que les causes exactes de ces types de décès demeurent souvent inconnues, certains facteurs de risque ont été établis. Rappelons que les facteurs de risque ne sont pas les causes de décès, mais qu’ils sont associés à un risque accru de décès. Les parents peuvent être sensibilisés aux facteurs de risque modifiables, comme l’obésité et le tabagisme10. Les causes possibles et les principaux facteurs de risque associés au décès d’un bébé en période périnatale sont présentés dans le tableau 1. Il est à noter que les données actuelles ne permettent pas de préciser l’ampleur de ces risques ou encore les mécanismes d’action impliqués11.

| Avortement spontané | Mortinaissance | Mort néonatale | |

|---|---|---|---|

| Causes possibles |

|

|

|

| Facteurs de risque |

|

|

|

Information sur le deuil

Cette section présente d’abord de l’information sur le deuil en général, puis sur le deuil périnatal, et enfin sur le deuil complexe persistant. Les pistes d’intervention seront abordées par la suite. Cette information de base devrait être complétée par de la formation. En effet, il est reconnu que les intervenants ont besoin de formation pour éviter les états de traumatisme et d’épuisement professionnel37.

Deuil

Le deuil est une réaction normale et universelle causée par la perte d’un être cher. Divers modèles théoriques expliquent comment un deuil est vécu38-40. Le modèle le plus connu est celui des phases du deuil, caractérisées par différentes réactions émotionnelles41.

Réactions émotionnelles

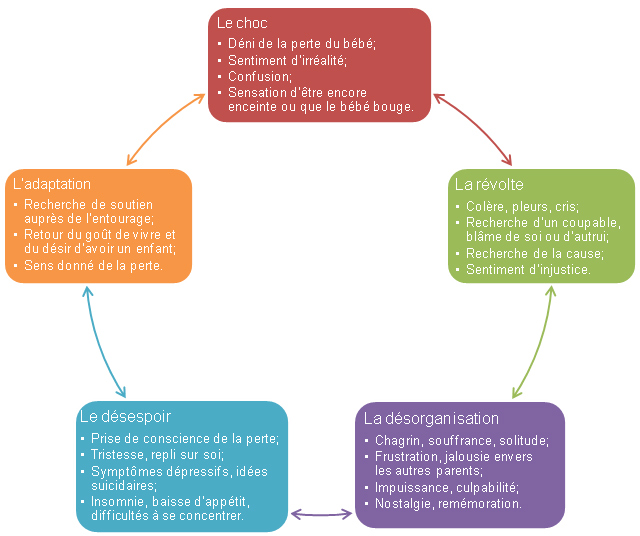

Le deuil peut être conceptualisé comme étant un processus dynamique au cours duquel la personne traverse des phases caractérisées par différentes réactions émotionnelles. Celles-ci peuvent se chevaucher et ne sont pas nécessairement vécues dans le même ordre ou avec la même intensité par tous. Une personne peut donc naviguer d’une phase à l’autre, puis revenir à une phase antérieure42-44.

Le modèle du « va-et-vient » ou de l’« oscillation »40 explique que le deuil ne se fait pas selon des étapes séquentielles prévisibles, mais plutôt de manière oscillatoire entre deux processus. Le premier processus est axé sur la perte et l’expérience y étant associée, tandis que le deuxième est axé sur le rétablissement, sur ce qui est nécessaire pour retrouver un fonctionnement « normal », pour entrevoir l’avenir et reprendre goût à la vie.

Il n’est pas rare d’observer des émotions positives dans les phases du deuil. Ces moments positifs procurent un répit temporaire dans le chagrin intense et permettent une adaptation graduelle à la perte45.

La figure 1 présente les différentes réactions émotionnelles qui caractérisent les phases d’un deuil normal. Ces phases peuvent offrir un point de référence pour déceler les réactions qui sont couramment observées chez les personnes endeuillées.

Figure 1 - Les réactions émotionnelles qui caractérisent les phases du deuil46-49

Perturbations

Les perturbations habituelles lors du deuil se manifestent sur quatre plans : physique, cognitif, affectif et comportemental. Les principales manifestations sont présentées dans le tableau ci-dessous.

| Sur le plan physique | Sur le plan cognitif | Sur le plan affectif | Sur le plan comportemental |

|---|---|---|---|

| Fatigue Étourdissements Maux de tête Hypertension Faiblesse musculaire Tension musculaire Hypersensibilité aux bruits Constipation ou diarrhée Diminution de l’appétit Augmentation de l’appétit Tremblements Vision brouillée Palpitations Sudation excessive Impression de vide abdominal Contraction dans la gorge ou la poitrine Assèchement dans la région laryngée | Absence de goût de vivre Concentration difficile Confusion Doute et incrédulité État de choc Négation de la réalité Hallucinations visuelles Hallucinations auditives Impression de la présence du défunt Inquiétude Identification Idéalisation Regrets Souvenirs | Tristesse Colère, agressivité Angoisse, anxiété, rage Amertume Frustration Ennui Peur Trahison Culpabilité Insécurité Solitude Soulagement Ambivalence | Soupirs Pleurs Repli sur soi Hyperactivité Apathie Propension à la toxicomanie Distraction Évitement des symboles du disparu ou attachement à ces symboles Impatience Hostilité Automatisme Rêves, cauchemars Recherche de l’être disparu Troubles de sommeil Verbalisation excessive |

Deuil périnatal

Selon une croyance populaire, lorsqu’un bébé meurt durant la grossesse ou peu après sa naissance, les parents s’en remettent plus vite que s’ils avaient connu l’enfant. On croyait que cette perte était banale et sans conséquences51. Or, il a été démontré qu’au contraire, les parents peuvent être aussi affectés par le décès de leur fœtus ou de leur bébé que par le décès d’une personne avec qui ils ont vécu pendant plusieurs années, et ce, peu importe le terme de la grossesse52. Il s’agit d’un deuil réel, qui entraîne des défis importants pour les parents et leur entourage53,54.

Le deuil périnatal diffère toutefois de celui d’une personne ayant vécu et constitue une épreuve particulièrement difficile à vivre pour les parents. Les raisons suivantes expliquent pourquoi :

- Imprévisibilité du décès : Aucun parent n’est préparé à perdre un enfant avant ou peu après sa naissance46,55,56. Ce type de décès peut donc comporter une dimension traumatique55.

- Lien affectif avec le bébé : La formation du lien affectif avec l’enfant à naître s’amorce à différents moments pour chaque parent. L’enfant est déjà vivant dans la tête des parents avant même qu’il soit intra-utérin. C’est souvent le cas pour les couples qui vivent des difficultés de conception ou qui consultent dans les cliniques de fertilité. Pour plusieurs, le lien affectif s’établit bien avant la naissance du bébé, particulièrement à partir des premiers mouvements fœtaux et parfois même dès la planification de la grossesse57. Les parents peuvent déjà entendre le cœur du bébé à partir de la 10e semaine de grossesse, et l’échographie leur permet de le voir sur une image. Toutes ces possibilités les amènent souvent à intégrer rapidement le bébé dans la famille38,39. L’intensité du deuil périnatal est en partie influencée par le lien affectif que les parents ont formé avec leur bébé. Puisque ce lien tend à croître au fil du temps, les réactions de deuil risquent d’être plus importantes si le décès survient à un stade plus avancé de la grossesse.

- Pertes concomitantes : Le décès d’un bébé occasionne des pertes simultanées qui peuvent toucher l’identité ou l’estime de soi du parent55,58,59 : par exemple, la perte du statut lié à la maternité ou au rôle parental, la perte des projets et d’un avenir projeté, alors que dans le cas de la mort d’une personne ayant vécu, il s’agit de la perte du passé56.

- Absence de souvenirs concrets : Peu de souvenirs tangibles sont rattachés au bébé. Cette perte peut alors sembler irréelle et être donc plus difficile à surmonter pour les parents55,56,60.

- Manque de reconnaissance sociale : Bien que la grossesse ait été réelle pour les parents (par exemple, ceux-ci ont vu et porté le bébé et lui ont donné un prénom), ceux-ci reçoivent peu de reconnaissance après le décès du bébé46,55,61,61 : il n’y a pas nécessairement de funérailles ni d’acte de naissance ou de décès. Les parents peuvent ainsi avoir l’impression qu’il n’existe aucune trace de leur bébé46,52,55. Enfin, puisqu’il arrive rarement que les membres de l’entourage aient rencontré le bébé, ces personnes ignorent souvent la profondeur du lien affectif des parents avec leur enfant à venir, et beaucoup se sentent mal à l’aise de parler de cette perte avec les parents55.

Durée et intensité

Il est difficile de délimiter la durée d’un deuil périnatal55. De façon générale, il est estimé que l’intensité des réactions de deuil est plus forte au cours des six mois suivant le décès, pour ensuite diminuer48,62. De plus, il est courant que les réactions de deuil soient ravivées lors des occasions spéciales, notamment lors de la période entourant l’anniversaire de naissance ou de décès du bébé, durant la période des fêtes, à la fête des Mères ou encore à la fête des Pères53. Néanmoins, les chercheurs et les professionnels s’accordent pour dire que le deuil périnatal est une expérience très personnelle, qui peut être vécue différemment d’un parent à l’autre.

Plusieurs circonstances peuvent accroître la durée ou l’intensité du deuil, dont les suivantes :

- La perte d’une première grossesse – la transition à l’état de parent ne se réalise pas44,63.

- La grossesse était désirée, planifiée ou acceptée.

- Le couple tentait de concevoir un enfant depuis longtemps.

- Le couple était suivi en clinique de fertilité64.

- Les parents ont un âge avancé.

- Les parents ont vu le bébé à l’échographie ou la mère a senti des mouvements65.

- Les parents ont vécu d’autres pertes dans le passé (p. ex. : perte de la garde des autres enfants d’un des conjoints).

- Le couple a opté pour une interruption médicale de grossesse pour anomalie du fœtus65,66.

- Le couple ressent de la pression pour concevoir un enfant55,58.

- Le couple a un investissement intense envers la grossesse et le bébé67.

- Il y a présence d’enfants vivants dans la famille49,55,62.

À l’inverse, les facteurs suivants peuvent soutenir le processus de deuil :

- La satisfaction conjugale65;

- Une bonne communication dans le couple65,68;

- La qualité du soutien social65;

- La possibilité de voir, prendre et toucher le bébé et de dire « adieu », particulièrement pour les enfants mort-nés69.

Particularités liées au type de décès

Diverses situations peuvent expliquer que les parents vivent un deuil périnatal. Ces situations comportent des particularités et influencent le vécu des parents à divers niveaux :

- Interruption volontaire de grossesse (IVG) : D’abord, il est nécessaire d’établir en quoi l’IVG constitue une expérience qui diffère des autres types de décès périnataux, par la nature non désirée de la grossesse. Bien que certaines femmes puissent ressentir de l’ambivalence quant à leur décision, la plupart d’entre elles expriment un soulagement après l’intervention, mais il se peut tout de même que certaines vivent des réactions de deuil70 .

- Interruption médicale de grossesse (IMG) pour anomalies fœtales ou danger pour la mère : Cette intervention génère souvent chez les parents une culpabilité et un déchirement relativement à la décision de mettre fin à la vie du bébé. Plusieurs considérations peuvent motiver des parents à interrompre la grossesse. Après l’intervention, ils peuvent éprouver du soulagement, de la tristesse, de la colère, ou de la honte d’avoir conçu un bébé présentant des anomalies. Ils peuvent aussi se sentir responsables d’avoir causé la mort du bébé46,71 .

- Perte d’un bébé lors d’une grossesse multiple : Ce type de perte peut arriver à tout moment dans la grossesse. Vivre le deuil de l’un des jumeaux présente également des enjeux particuliers et peut exposer le couple à un deuil complexe persistant44,63 . Il est préférable d’éviter de consoler les parents en leur rappelant le fait qu’ils ont un bébé toujours vivant. Lorsque possible, on peut proposer aux parents de prendre une photo des deux jumeaux afin de conserver un souvenir de l’enfant disparu44 .

- Avortements spontanés à répétition (3 ou plus, avant la 22e semaine de grossesse) : Cette condition survient chez 1 % des femmes. Après ces événements, des symptômes de dépression, d’anxiété, une baisse de l’estime de soi et d’autres symptômes psychosociaux peuvent apparaître à divers degrés, pour les deux parents72,73.

Particularités liées à la famille et à son réseau

Le décès périnatal est un enjeu qui touche le couple et toute la famille, dont les autres enfants et les grands-parents. Les personnes soignantes (gynécologue-obstétricien, sage-femme, accompagnante à la naissance, infirmière, pédiatre, travailleur social, psychologue, pédopsychiatre, soutien spirituel, etc.) peuvent également être affectées. Des ressources sont proposées pour ces derniers dans l’onglet « Ressources et liens utiles ».

Il est important de soutenir les parents qui ont la tâche d’expliquer ce qui s’est passé à la famille et aux amis, à un moment où ils sont souvent eux-mêmes sous le choc, confus ou en détresse55.

Au sein du couple

Pour plusieurs couples, la mort d’un bébé constitue une crise importante à traverser42. Les différentes réactions émotionnelles du deuil mentionnées dans le tableau 2, avec le stress et la fatigue accumulée, peuvent rapprocher ou éloigner les partenaires à différents moments du processus de deuil63,74.

Bien que les parents partagent l’expérience de perdre un bébé, ils peuvent vivre cette expérience différemment l’un de l’autre. Plusieurs études témoignent de la différence entre les femmes et les hommes dans leur processus de deuil58,61,65,74,75. Les parents ont tendance à manifester des réactions émotionnelles de manières distinctes et à recourir à des stratégies d’adaptation divergentes67.

Les réactions de la femme face à la perte de son bébé sont d’abord liées à son corps, car elle a porté l’enfant42,76. Elle peut ressentir un sentiment d’échec et de honte, jusqu’à la culpabilité d’avoir déçu son partenaire et son entourage77,78. La femme peut sentir un vide et douter de sa capacité à concevoir et à porter un enfant à terme, en plus de ressentir une anxiété pour une future grossesse78. Pour faire face à leur deuil, plusieurs femmes cherchent du soutien, car elles ont besoin de parler et de partager leurs émotions liées à l’événement42,79.

Chez les hommes, la perception de la situation au niveau émotionnel, sensoriel et affectif se distingue et est souvent étroitement liée à leur culture et à l’éducation qu’ils ont reçue80. Certains hommes peuvent avoir tendance à vivre cet événement comme une atteinte à l’identité de protecteur et de pourvoyeur de la famille qu’ils s’étaient construite, en plus de ressentir de l’impuissance42,46. Quelques hommes peuvent vivre leur deuil dans l’isolement, en s’assurant toutefois de procurer du soutien à leur partenaire. Ils assument ainsi le rôle de l’homme « fort » et s’affairent à gérer les aspects administratifs du décès59,74. Plusieurs retournent rapidement à leurs activités courantes et certains peuvent se réfugier dans le travail, le sport ou la consommation d’alcool74,81. Les hommes apprécieront être reconnus dans leur rôle de père et avoir l’opportunité de parler individuellement de leur expérience de deuil69,75.

Il est important pour les professionnels de la santé de connaître ces différences, afin de mieux accompagner les parents. Le fait de reconnaître les différences permet de diminuer les malentendus et d’éviter de reprocher à l’homme de refouler ses émotions et à la femme de trop s’extérioriser. L’intervenant peut accompagner les partenaires pour qu’ils puissent vivre et surmonter leur deuil différemment. Il peut être bénéfique pour un homme d’essayer de communiquer ses émotions et de pleurer, de même que pour une femme de faire des activités pour sortir du monde émotif79. Les deux partenaires bénéficient de l’accompagnement et de soins psychosociaux ajustés à leur réalité69.

Il peut aussi arriver que chacun dirige sa colère vers l’autre et le blâme pour le décès du bébé. Ces accusations peuvent alimenter l’incompréhension et augmenter les problèmes de communication dans les couples2,71,82,83.

Le décès d’un bébé peut aussi toucher l’intimité sexuelle des partenaires. La reprise des activités sexuelles peut être difficile, pour différentes raisons. Voici quelques exemples : rappel de la mort du bébé, peur d’une autre grossesse ainsi que de la possibilité de perdre à nouveau un enfant, moins de désir ou de plaisir, perception que le plaisir sexuel est incompatible avec leur état de deuil1,46,63,83. Pour l’homme, la demande de relations sexuelles cache souvent un besoin de réconfort84. L’intervenant peut faciliter l’expression de ce besoin entre les partenaires, en encourageant ceux-ci à verbaliser et à exprimer ce qu’ils ressentent, dans un climat de respect et d’écoute.

La fratrie

Vivre simultanément les rôles de parent et de personne en deuil représente un défi. Il est donc nécessaire que l’entourage et les intervenants impliqués auprès de la famille offrent un soutien permettant aux parents de vivre leur deuil et de demeurer présents pour les autres enfants85.

Les réactions des enfants à l’annonce du décès dépendent de leur compréhension de la mort47,74,86. L’éventail de réactions est grand, et peut aller de peu d’expressions verbales à des démonstrations de tristesse, de colère, d’incompréhension, mais parfois aussi de soulagement.

Il est important d’accompagner les enfants, en leur parlant de la mort du bébé, en utilisant des termes adaptés à leur âge et à leur compréhension. Il est préférable de donner de l’information objective et d’éviter le non-dit63,87. Il est recommandé d’expliquer avec des mots simples et concrets ce qui est arrivé, sans pour autant entrer dans les détails. L’enfant a besoin de savoir, même s’il ne comprend pas tout63,74,87. On peut, par exemple, expliquer que le bébé était très, très, très malade et que cette maladie l’a empêchée de vivre. Afin de réduire la culpabilité que peuvent ressentir certains enfants, on peut aussi dire que rien ni personne ne pouvait le soigner et que cette maladie n’a été causée par personne.

Les enfants devraient avoir le choix de voir et/ou de toucher le bébé décédé. Il peut être aidant de les inclure dans certains rituels appropriés selon leur âge, ce qui peut les aider dans leur processus de deuil88.

De façon générale, les enfants aînés sont surtout préoccupés par le bien-être de leurs parents. Ils ont pu, lors de la grossesse, avoir l’impression d’être abandonnés par leurs parents, pour ensuite se sentir coupables d’avoir souhaité la mort du bébé; ou alors, certains peuvent être angoissés à l’idée que leurs parents meurent à leur tour44,53,82. En réaction au deuil, certains parents s’investissent davantage dans leur relation avec leurs autres enfants, ce qui peut aider graduellement ceux-ci à cheminer à travers leur deuil. D’autres parents peuvent avoir tendance à surprotéger leurs enfants ou, inversement, à se montrer moins disponibles pour eux44,58.

Grands-parents

Dans la littérature, on trouve l’expression « les endeuillés oubliés »89. En plus de vivre la perte d’un petit-enfant, les grands-parents sont peinés pour leur propre enfant44,88. Les grands-parents, souvent encore troublés par leurs propres expériences de pertes survenues plus tôt dans leur vie, doivent trouver leur place pour ne pas envahir ni abandonner les parents en deuil et ne doivent pas s’oublier eux-mêmes63.

Certains grands-parents peuvent avoir besoin de soutien. Par contre, il est essentiel que les besoins des parents soient comblés d’abord88. Les grands-parents ont un rôle précieux de soutien envers leur enfant, mais aussi auprès de leurs petits-enfants, qui peuvent parfois leur adresser des questions très directes concernant la mort du bébé44,63,74,89. Si les grands-parents bénéficient du soutien dont ils ont besoin, ils pourront plus facilement à leur tour apporter un soutien adéquat aux membres de la famille touchés.

Particularités liées à la culture et aux croyances religieuses ou spirituelles

Les écrits indiquent que l’expérience de deuil après la perte d’un être cher est universelle et similaire à travers les cultures, mais que les pratiques entourant l’expression du deuil peuvent varier90. Selon les cultures ou les croyances, les personnes peuvent attribuer un sens particulier au fait d’avoir un enfant dans la famille, entretenir une conception différente de la mort ou adopter des rituels funéraires distinctifs55,91,92.

Par exemple, certaines cultures ou religions édictent des règles sur le moment et la façon d’accomplir un rituel ou sur la personne qui doit le mener53,91,93. Voir ou toucher un bébé décédé est approprié dans certaines cultures, alors que ce ne l’est pas du tout dans d’autres. De même, les parents peuvent être encouragés à exprimer leur chagrin par des pleurs et des cris ou, à l’inverse, être incités à ne pas dévoiler leurs émotions en public42,94. En somme, les aspects culturels, religieux et spirituels peuvent influencer la façon dont les parents donneront un sens à la perte de leur bébé et exprimeront leur deuil, ainsi que le type d’aide qu’ils chercheront95.

Il est donc important que les intervenants se montrent sensibles et ouverts aux pratiques culturelles, religieuses ou spirituelles des familles pour éviter de mal interpréter une réaction qui serait considérée comme normale dans un contexte particulier. Il est suggéré de demander aux parents quels sont les rituels de deuil qui sont importants à accomplir pour leur famille93,96,97.

Deuil complexe persistant

Contrairement aux réactions émotionnelles d’un deuil normal, qui diminuent graduellement avec le temps, celles d’un deuil complexe persistent ou s’aggravent. Le parent ne passe pas par les différentes phases du deuil : son état émotionnel semble bloqué à une phase (98) et cela risque d’affecter négativement sa santé mentale et physique65.

Environ un parent sur cinq est susceptible de vivre un deuil plus difficile et de manifester des troubles d’adaptation à la suite du décès de son enfant61,79,81.

Symptômes

Pour qu’un deuil soit dit « complexe persistant », il faut que les symptômes suivants soient présents pendant plus de 12 mois après le décès d’une personne (critère A) et occasionnent des problèmes de fonctionnement dans les sphères sociales et professionnelles. Ce délai distingue la peine normale de la peine persistante99.

On doit être en mesure d’identifier les critères suivants :

- Fort désir/besoin persistant concernant le défunt (critère 1B) pouvant être associé à une douleur intense et à des pleurs fréquents (critère 2B) ou à une préoccupation à propos du défunt (critère 3B). La personne peut également être préoccupée par les circonstances du décès (critère 4B).

De plus, pour diagnostiquer un deuil complexe persistant, six symptômes additionnels parmi les suivants sont exigés :

- Difficulté à accepter le décès et à poursuivre sa vie (p. ex. : difficulté à développer de nouvelles relations interpersonnelles);

- Incrédulité ou torpeur émotionnelle à propos de la perte;

- Difficultés causées par le rappel de souvenirs positifs concernant l’enfant;

- Sentiments excessifs d’amertume, de colère;

- Fort sentiment de culpabilité, auto-évaluation inadaptée en lien avec le décès (p. ex. : se blâmer pour la mort de la personne, se dévaloriser);

- Évitement de situations ou de personnes qui rappellent le décès;

- Désir de mourir afin d’être avec le défunt;

- Incapacité à faire confiance à autrui depuis le décès;

- Sentiment de solitude ou d’être détaché des autres personnes depuis le décès;

- Sentiment que la vie est vide et qu’elle n’a plus de sens ou de but;

- Confusion au sujet de son rôle dans la vie, ou sentiment de perte d’une partie de son identité (p. ex. : ne plus sentir que l’on peut porter le titre de mère ou de père);

- Difficultés ou réticences à maintenir des intérêts depuis la perte ou à se projeter dans le futur (p. ex. : incapable de faire d’autres projets après la perte du bébé).

Facteurs de risque associés

Un cumul de facteurs augmente le risque qu’un individu présente un deuil complexe persistant à la suite du décès d’une personne significative86,98,100-102 :

- Des difficultés dans la relation du couple;

- Une absence de soutien social;

- Les circonstances de la mort (p. ex. : mort violente, brutale ou inattendue, ou encore historique d’infertilité);

- Des expériences traumatiques antérieures (p. ex. : mauvais traitements, négligence);

- Un antécédent ou une présence de troubles mentaux (p. ex. : dépression, troubles anxieux, troubles de la personnalité);

- Des pertes antérieures (p. ex. : deuils non résolus).

En somme, bien qu’il n’y ait pas qu’une seule façon de vivre son deuil, les professionnels sont encouragés à être attentifs aux parents qui présentent les signes suivants, car ils risquent potentiellement de vivre un deuil plus difficile :

- Ceux dont les réactions émotionnelles ne fluctuent pas d’une phase du deuil à l’autre ou qui semblent stagner à une phase;

- Ceux dont les réactions émotionnelles demeurent élevées en intensité et persistent pendant plusieurs mois.

Interventions liées au deuil périnatal

Premières interventions

Actuellement, au Québec, il n’existe pas de protocoles d’intervention bien établis lorsqu’un décès périnatal survient103. L’offre de services est inégale entre les régions, et les pratiques sont diversifiées104.

Après la naissance d’un bébé décédé, les interventions proposées, comme d’encourager les contacts physiques avec lui et de recueillir des souvenirs, visent à reconnaître l’existence de l’enfant60,69,105. La sensibilité et l’ajustement des professionnels à la réalité vécue différemment par chacun des parents peuvent faire toute la différence pour guider ceux-ci vers des décisions appropriées pour eux et favoriser le processus de deuil60. L’intervenant doit demeurer vigilant, afin de ne pas influencer les choix des parents par ses valeurs et ses croyances lorsqu’il accompagne ces familles106.

Pour beaucoup de familles, le fait de se faire offrir un choix et de décider elles-mêmes des services qu’elles désirent est essentiel, car cela leur permet de retrouver une part de contrôle sur les événements46. Il est donc suggéré d’offrir des choix aux parents, de les soutenir dans leurs décisions et d’éviter d’exercer de la pression pour les inciter à choisir une intervention particulière en s’assurant de respecter leur rythme61,107-109. Les intervenants devraient aussi rappeler aux parents qu’ils auront toujours le droit de changer d’idée60. Certains parents sont parfois hésitants à prendre ou à voir leur enfant, mais s’ils ont eu un soutien délicat des professionnels de la santé, ils expriment des souvenirs positifs de ces contacts après coup. Ce contact physique peut modifier le processus du deuil favorablement69,105.

D’autres situations ne permettent pas qu’il y ait des contacts entre les parents et leur bébé comme lors d’une fausse couche. L’impact du décès d’un fœtus ne doit pas être minimisé, même s’il survient au début de la grossesse. L’interruption médicale d’une grossesse due à une malformation fœtale peut avoir un impact sur l’intensité du deuil et engendrer un risque accru de se blâmer et entraîner des problèmes psychologiques65,85. À la suite d’une interruption médicale de grossesse (IMG), il est recommandé que les couples aient un suivi postnatal plus étroit avec l’équipe soignante. Des explications sur la condition de santé ayant mené à l’IMG ainsi que sur les composantes génétiques associées peuvent soutenir l’acceptation de l’IMG44.

Les éléments suivants sont décrits comme favorables pour le processus de deuil60 :

- Des interactions respectueuses, naturelles et positives avec les parents endeuillés. Les parents ont besoin de se sentir compris dans leur perte. Une intervention perçue positivement par les parents peut modifier le processus du deuil favorablement105.

- Il est suggéré de reconnaître l’existence du bébé, de le nommer par son nom, de fournir des objets aux parents, et de prendre des photos afin qu’ils aient un souvenir de l’enfant44,60,61,69.

Accompagnement à la suite du décès

L’accompagnement et la manière de répondre aux parents durant cette période peuvent faciliter le deuil110,111. La sensibilité et la gentillesse perçues par les parents chez les intervenants, ainsi que le temps passé avec le bébé, sont des aspects importants pour les parents, qui influencent positivement leur expérience ainsi que leur deuil105,112.

Les parents apprécient quand les intervenants prennent le temps de les écouter ou lorsqu’ils sont tout simplement présents auprès d’eux. Les parents peuvent avoir besoin de pleurer et d’être écoutés sans jugement et avec compassion46,58,108,113. Ils se sentent aussi soutenus lorsque les intervenants se montrent attentifs à leur égard ou leur fournissent une aide tangible114. À l’inverse, les parents disent éprouver une plus grande détresse lorsqu’ils sentent que les intervenants les évitent ou se montrent insensibles à leur égard114,115.

Comment aborder le deuil?

Les parents estiment qu’un des aspects les plus importants pour eux est que les professionnels reconnaissent leur perte au lieu de la minimiser, et ce, peu importe la durée de la grossesse ou l’âge du bébé décédé. Les paragraphes suivants présentent des suggestions d'approches.

Employer un langage qui reconnaît l’existence du bébé

Il est préférable de ne pas utiliser des termes tels que « produit de conception » ou « embryon », qui peuvent déshumaniser le bébé aux yeux des parents. Il est utile de porter attention aux mots utilisés par les parents pour parler de leur bébé et d’employer ces mêmes termes dans les échanges avec eux108,113.

Les professionnels de la santé peuvent les aider à :

- formuler la façon dont ils vont annoncer le décès du bébé aux proches et les soutenir lorsqu’ils font face aux réactions de l’entourage116;

- prévoir les questions, commentaires et réactions qu’ils sont susceptibles de recevoir après la mort de leur bébé, et les y préparer.

Le tableau suivant montre quelques exemples de communication avec les parents. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’une communication empathique, validant les expériences et l’état émotionnel des parents, est à la base de tout échange avec eux, et qu’il est essentiel de trouver le bon moment. Le tableau 3 fournit des exemples pour guider la communication avec cette clientèle.

| Ce qu’il est préférable de faire ou de dire | Ce qu’il est préférable de NE PAS faire ou dire |

|---|---|

|

|

|

|

* Tiré de : Société canadienne de pédiatrie (2017). Des directives pour les professionnels de la santé qui soutiennent des familles après un décès périnatal.

Être sensible à l’environnement

Entendre les cris des nouveau-nés et des femmes qui accouchent est souvent difficile et inapproprié pour les parents en deuil. Leur trouver une chambre plus privée, sans les isoler totalement, pourrait être une partie de la solution117.

Coordonner les services de soins postnataux

Dans la mesure du possible, coordonner les services de soins postnataux, de manière à ce qu’ils soient cohérents avec la situation et les besoins de la famille. Il est important d’éviter que les parents reçoivent des appels téléphoniques pour le suivi de santé du bébé, alors que celui-ci est décédé. Toutefois, il est pertinent d’aviser les parents qu’il se peut qu’ils reçoivent des appels, des courriels ou des documents par la poste pour les féliciter de la naissance de leur enfant (p. ex. : inscription à des concours pendant la grossesse, marraines d’allaitement, inscription à une liste d’attente pour une place en garderie).

Après le retour des parents à la maison, il est bénéfique de leur offrir du soutien psychologique par des relances téléphoniques ou des visites à domicile. La participation à un groupe d’entraide pour les parents endeuillés peut aussi répondre à des besoins.

Information écrite à fournir aux parents

Les parents souhaitent que les professionnels de la santé et des services sociaux prennent le temps de discuter avec eux afin de leur communiquer divers renseignements. Ces professionnels peuvent être appelés à répéter la même information à plusieurs reprises, car les parents peuvent avoir de la difficulté à comprendre et à retenir les renseignements en raison de leur état émotif.

Par conséquent, en plus de l’information communiquée oralement, il est suggéré de fournir par écrit l’information42,113 sur les sujets suivants :

Avortement spontané

Puisque souvent, cette situation arrive de manière inattendue, les parents ne savent pas ce qui arrive ni à quoi s’attendre. De plus, l’avortement spontané est régulièrement vécu ou confirmé dans un milieu de soins ne permettant pas d’échanger durant une longue période avec les professionnels de la santé, tel que l’urgence. Il est donc recommandé de remettre de l’information écrite sur les méthodes utilisées pour la prise en charge des avortements spontanés, les aspects physiques à surveiller, les douleurs associées à la médication qui provoque de fortes crampes utérines et des saignements ainsi que le processus d’expulsion du fœtus, sans oublier l’aspect psychologique de cette perte. Finalement, on doit expliquer quels sont les suivis médicaux à faire ainsi que les considérations à avoir pour une future grossesse.

Effets physiques

Après un avortement spontané ou l’accouchement, certains phénomènes physiques devraient être indiqués dans des documents concernant le début de la période postnatale (p. ex. : saignements abondants ou crampes après un curetage, épuisement après un travail long et pénible, douleurs après une césarienne, risque d’infection, montée laiteuse)39,42. À compter de la 16e semaine de grossesse, la production de colostrum est déjà commencée. Il est possible que la femme éprouve des inconforts, dus à une montée laiteuse, dans les jours suivant l’accouchement. Il faut donc informer les parents des stratégies à utiliser afin de réduire l’inconfort que peut provoquer la montée laiteuse118.

Processus de deuil

Les parents apprécient de recevoir de l’information sur les réactions émotionnelles qu’ils sont susceptibles de vivre durant cette épreuve46,114. Il est proposé de leur donner de l’information sur les différentes réactions et phases du deuil, ainsi que sur les différences entre les réactions des femmes et des hommes afin de favoriser le soutien entre les deux partenaires59.

Causes du décès

Les parents voudront généralement comprendre ce qui a causé la mort de leur bébé. Ils ont besoin de savoir qu’ils ont fait tout ce qui était possible pour protéger leur bébé et mener à terme la grossesse. Il est souhaitable de réviser le plus rapidement possible avec eux les résultats du rapport d’autopsie et de répondre à toutes leurs questions46,111,114,119. Ces éléments ne se trouvent pas immédiatement dans la documentation remise lors du décès de l’enfant, mais les parents devraient être informés du moment approximatif où ils recevront les résultats de ces analyses.

Signes de détresse à surveiller

Immédiatement après le décès, les parents ne sont pas nécessairement prêts à participer à une intervention pour aborder leur deuil. À cette étape, le but de l’intervention n’est donc pas de travailler le deuil, mais plutôt d’augmenter le niveau de soutien social reçu par les parents et de favoriser la recherche d’aide55. Par conséquent, il est suggéré de leur fournir des renseignements sur les symptômes qui pourraient indiquer le besoin d’une intervention plus poussée et rapide dans les jours, semaines ou mois suivant le décès (voir la section « Deuil complexe persistant »)

Arrangements funéraires

Les options funéraires possibles (p. ex. : incinération, enterrement) varient d’un établissement de santé à l’autre. Les professionnels peuvent se renseigner sur les services offerts dans leur milieu et évaluer avec les familles les options qui conviennent le mieux à leurs préférences et à leurs traditions et croyances culturelles ou spirituelles, et ce, quels que soient l’âge et le poids du bébé décédé. Plusieurs ententes existent entre des centres hospitaliers et des centres funéraires pour offrir des services funéraires gratuits.

Congés parentaux

Les parents ont besoin de temps pour vivre leur deuil. Ils ne sont souvent pas préparés à vivre cette situation. Il est important de les informer sur les possibilités de congé auxquels ils ont droit.

Loi sur les normes du travail

Article 81.5.2 : Interruption de grossesse :

« Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé. Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues, à compter de la semaine de l’événement. »

L’article 81.1 explique que le père peut aussi bénéficier d’un congé, si l’interruption de la grossesse survient à partir de la 20e semaine120.

Article 81.1 : Naissance ou adoption :

« Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées, si le salarié justifie 60 jours de service continu. »

Notons toutefois que la durée du congé accordé aux parents peut varier selon l’employeur, les normes syndicales et les politiques de l’entreprise. Pour plus d’information sur les congés parentaux, voir la section « Ressources et liens utiles ».

Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 121

Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., c. A-29.011, art. 8122 :

Dans le cas d’une interruption de grossesse (IMG ou IVG) à partir de la 19e semaine de gestation, la mère a droit aux mêmes prestations qu’en cas de maternité (que le bébé soit vivant ou non). Le paiement de ces prestations se termine au plus tard 18 semaines après la semaine où survient cette interruption (régime de base : 18 semaines à 70 % du salaire; régime particulier : 15 semaines à 75 % du salaire)122,124.

Si l’enfant survit à la naissance, il y a aussi des prestations parentales (partageables entre les parents) et des prestations de paternité (exclusives au père). Les parents cessent, cependant, d’être admissibles à ces prestations la semaine suivant le décès de l’enfant.

Source : www.rqap.gouv.qc.ca/fr/travailleur-salarie/evenement-particulier/deces-dun-enfant

Liste des ressources d’aide

Il sera utile pour les parents d’avoir par écrit les ressources d’aide qui sont disponibles pour eux. Dans l’onglet « Ressources et liens utiles » de cette fiche, vous trouverez certaines ressources provinciales. Les intervenants pourront ajouter les ressources régionales.

Accompagnement après le congé de l’hôpital

Le suivi disponible après le congé de l’hôpital aide grandement les parents à traverser le processus de deuil et diminue les impacts négatifs associés44,61,109. Alors que les parents sont en état de choc et peinent à retenir toutes les informations données durant leur séjour à l’hôpital, le suivi devient très aidant afin de répondre aux questions des parents ainsi que pour leur parler des ressources disponibles. Une évaluation des besoins exprimés par les parents permet d’offrir un suivi adapté à leur situation une fois qu’ils sont de retour à la maison85. Une visite à domicile ou un appel, et même plusieurs appels selon le cas, représente un aspect positif pour les parents qui ressentent le besoin d’être reconnus dans leur deuil109.

Aide dans l’identification des sources de soutien

Les intervenants peuvent aider les parents à identifier des personnes dans leur entourage pouvant leur offrir du soutien. De plus, la participation à des groupes de soutien peut aussi être une alternative ou un complément à un suivi individuel. Ces groupes d’entraide permettent aux participants de réaliser que leur vécu est semblable à la réalité des autres participants qui ont tous perdu un enfant, en plus d’être souvent un moyen de créer des liens avec d’autres parents106. Parallèlement, afin de favoriser le soutien par les proches, il peut être utile de donner aux membres de la famille élargie de l’information sur le deuil périnatal et sur les façons d’aider les parents endeuillés durant cette épreuve125.

Les CLSC offrent tous gratuitement la possibilité de rencontrer un intervenant social à l’accueil psychosocial, si un programme spécialisé en deuil périnatal n’est pas disponible.

Référence à un professionnel de la santé détenant des compétences en suivi du deuil

Certains parents qui vivent un deuil périnatal ont besoin d’aide pour guérir eux-mêmes ou encore pour prévenir la menace pouvant peser sur les liens d’attachement avec les enfants qui suivent. La psychothérapie peut contribuer à126 :

- valider le chagrin et le traumatisme des parents, les soutenir dans la lutte contre la honte et commencer à réparer les blessures;

- faire en sorte que les parents identifient et intègrent les pertes afin de permettre l’espoir et la réparation;

- reconnaître et intégrer les deuils du passé non résolus.

Il est suggéré de diriger les parents vers un professionnel de la santé habilité à l’évaluation et au suivi du deuil dans les cas suivants42,53 :

- Présence de plusieurs facteurs de risque associés au deuil complexe persistant;

- Symptômes d’un trouble mental (p. ex. : le trouble de l’adaptation, la dépression, le stress post-traumatique ou le « deuil complexe persistant »);

- Incapacité à fonctionner et à accomplir les activités quotidiennes;

- Idées suicidaires.

Soutien pour la planification d’une nouvelle grossesse

La majorité des parents connaîtront une grossesse subséquente127. Pour certaines femmes, la prochaine grossesse est vécue positivement et réduit la durée du deuil125,128.

Les parents qui vivent un deuil périnatal se demandent souvent combien de temps ils doivent attendre avant de tenter une nouvelle grossesse. Ils peuvent être encouragés par leur entourage à avoir un autre enfant le plus rapidement possible ou, au contraire, à attendre jusqu’à ce qu’ils se soient remis physiquement et émotionnellement du décès129,130. À ce jour, il n’existe pas de lignes directrices médicales sur le moment optimal pour tenter une nouvelle grossesse après un décès périnatal130. La décision de préparer une nouvelle grossesse dépend de la situation personnelle de chaque famille. Les parents seront eux-mêmes en mesure d’identifier le moment où ils se sentiront prêts physiquement et psychologiquement à se réinvestir dans une nouvelle grossesse. Il importe toutefois qu’ils reçoivent l’information nécessaire afin de faire un choix éclairé et d’être en mesure d’affronter 1) le stress, les émotions et toutes les inquiétudes que peut entraîner une grossesse faisant suite à un deuil périnatal, ainsi que 2) la possibilité de devoir avoir un suivi médical plus étroit, pour éviter des complications fœtales ou maternelles130.

Les difficultés suivantes ont été rapportées par des femmes enceintes ayant antérieurement perdu un bébé :

Sentiment d’ambivalence

Plusieurs mères rapportent avoir peur de former un lien affectif avec le prochain bébé, par crainte de le perdre lui aussi. D’autres ne parviennent pas à former ce lien, car elles continuent d’être en deuil du bébé précédent. Elles craignent d’oublier le bébé décédé si elles ne sont plus tristes, ou elles se sentent coupables de le remplacer par un autre127. Il est fréquent pour les parents de ressentir un conflit de loyauté envers l’enfant décédé, lorsqu’ils ont un autre bébé par la suite. Cette impression diminue lorsque le parent comprend qu’aimer l’un ne veut pas dire oublier l’autre. Le deuil non résolu chez la mère augmente le risque que l’enfant subséquent développe des problèmes d’attachement ou qu’elle développe des comportements de surprotection envers l’enfant131.

Les pères aussi peuvent se sentir anxieux lors d’une grossesse subséquente et entretenir des craintes sur le bien-être de leur conjointe et celui du bébé. Certains pères peuvent faire face à cette situation en s’en coupant émotionnellement74, tandis que d’autres peuvent éprouver un besoin de contrôler et de suivre la grossesse de près127.

Anxiété accrue

Lors d’une grossesse subséquente, plusieurs femmes sont inquiètes qu’un autre décès survienne et elles manifestent des symptômes d’anxiété ou d’hypervigilance82,127,132,133. Il leur est difficile de considérer la grossesse comme un événement qui peut se dérouler sans problème et d’imaginer que leur prochain bébé va naître en vie74. Cette peur peut parfois les amener à retarder la formation du lien d’attachement avec leur bébé à venir, pour ainsi se protéger d’un autre décès possible134.

L’effet positif (moins d’anxiété et de dépression) d’avoir vu, touché et caressé le bébé décédé peut s’inverser temporairement chez certaines femmes lors d’une grossesse subséquente en leur causant à ce moment plus d’anxiété, surtout à certains moments charnières de la grossesse, comme une échographie, une visite de routine, ou l’atteinte de l’âge de gestation où le décès antérieur est arrivé133,135-137.

L’anxiété vécue lors de la grossesse subséquente est souvent plus élevée, jusqu’à ce que les mouvements fœtaux soient bien perçus par la mère ou encore jusqu’au stade de grossesse pendant lequel elle a perdu son bébé précédent. Toutefois, la majorité des mères s’entendent pour dire que ce n’est qu’au moment de la naissance, lorsqu’elles font connaissance avec leur enfant et qu’elles le tiennent enfin dans leurs bras, que le stress tombe réellement69,127,133,136. Le dernier trimestre de grossesse serait une période d’anxiété particulièrement élevée pour les mères ayant antérieurement perdu un bébé, l’accouchement étant associé à la mort pour plusieurs d’entre elles127.

La technologie peut sécuriser certains couples, mais il ne faut pas négliger le besoin des visites de routine régulières, ainsi que d’un soutien psychologique rassurant, avec un profond sentiment d’empathie sans jugement et un engagement personnel44,136. Pour certains parents, il est très rassurant de pouvoir entendre le cœur fœtal régulièrement, surtout avant que les mouvements fœtaux soient perceptibles136.

Références

- Lacombe M, Pelletier L. Soigner les émotions des femmes qui vivent une fausse couche. Infirm Qué. 2001;8(3):16‑27.

- [En ligne]. National Health Service (NHS). Miscarriage - causes; 2018. Disponible: https://www.nhs.uk/conditions/miscarriage/causes/

- [En ligne]. Société des obstetriciens et des gynecologues du Canada. Miscarriage – Pregnancy Info; [cité le 12 déc 2017]. Disponible: https://www.pregnancyinfo.ca/your-pregnancy/special-consideration/misca…

- Anwar S, Jan R. Recurrent Miscarriages: Causes, Management and Impact by Applying the Transactional Model of Stress. Int J Nurs Educ. 2015;7(1):166.

- [En ligne]. Institut de la statistique du Québec. Taux de mortinatalité, de mortalité périnatale, néonatale et infantile, Québec-Banque de données des statistiques officielles; 2017 [cité le 11 déc 2017]. Disponible: http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken213_Afich_Tabl.page_tabl?p_iden_t…

- Collège des médecins du Québec. Guide pour l’étude de la mortalité et de la morbidité périnatales. 2000.

- Agence de la santé publique du Canada. Rapport sur la santé périnatale au Canada. Ottawa; 2008.

- www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html [En ligne]. Office québécois de la langue française. Le grand dictionnaire terminologique; 2011.

- Comité de bioéthique du CHU Sainte-Justine. Avis : Interruption de grossesse du troisième trimestre pour anomalie foetale. 2007.

- Flenady V, Koopmans L, Middleton P, Freen JF, Smith GC, Gibbons K, et al. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analvsis. Lancet. 2011;377(9774):1331‑40.

- Garcia-Enguidanos A, Calle ME, Vallero J, Luna S, Dominguez-Rojas V. Risk factors in miscarriage : a review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002;102:111‑9.

- Imudia A. Comprehensive management approach for ectopic pregnancy. Contemp OBGYN. 2018;63(10):48‑50.

- [En ligne]. Agence de la santé publique du Canada. Risques de la listériose (Infection à listérias); 2016 [cité le 11 janv 2019]. Disponible: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/listeriose/ri…

- Davenport MH, Kathol AJ, Mottola MF, Skow RJ, Meah VL, Poitras VJ, et al. Prenatal exercise is not associated with fetal mortality: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018;bjsports-2018-099773.

- Goldberg N, Rodriguez-Prado Y, Tillery R, Chua C. Sudden Infant Death Syndrome: A Review. Pediatr Ann. 2018;47(3):e118‑23.

- Lawn JE, Yawar Yakoob M, Haws RA, Soomro T, Darmstadt GL, Bhutta ZA. 3,2 million stillbirths : epidemiology and overview of evidence. BMC Pregnancy Childbirth. 2009;9(Suppl I, S2).

- Collège des médecins du Québec. Comité d’enquête sur la mortalité et la morbidité périnatales : Rapport 1998. 2002.

- Leduc L. Directives cliniques de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Mortinaissance et deuil : Lignes directrices pour l’enquête faisant suite à une mortinaissance. J Obstétrique Gynécologie Can. 2006;178:546‑52.

- Simpson LL. Maternal medical disease : Risk of antepartum fetal death. Semin Perinatol. 2002;26(1):42‑50.

- Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths : When? Where? Why? The Lancet. 2005;365:891‑900.

- Goldenberg RL, Kirby R, Culhane JF. Stillbirth : a review. J Matern Fetal Neonatal Med. 2004;16:79‑94.

- World Health Organization. Neonatal and perinatal mortality : country, regional and global estimates. 2006.

- Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Report de la grossesse. JOGC [En ligne]. 2012; Disponible: https://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/gui271CO1201F.pdf

- Jehan I, Harris H, Salat S, Zeb A, Mobeen N, Pasha O, et al. Neonatal mortality, risk factors and causes : a prospective population-based cohort study in urban Pakistan. Bull World Health Organ. 2009;87:130‑8.

- Newberry JA. Creating a Safe Sleep Environment for the Infant: What the Pediatric Nurse Needs to Know. J Pediatr Nurs. 2019;44:119‑22.

- Kesmodel U, Wisborg K, Olsen SF, Henriksen TB, Secher NJ. Moderate alcohol intake in pregnancy and the risk of spontaneous abortion. Alcohol Alcohol. 2002;37(1):87‑92.

- Ferreira E, Martin B, Morin C. Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique. 2e édition [En ligne]. Éditions du CHU Sainte-Justine; 2013 [cité le 26 mai 2016]. Disponible: http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/grossesse-allaitement…

- Huang L, Sauve R, Birkett N, Fergusson D, van Walraven C. Maternal age and risk of stillbirth : a systematic review. Can Med Assoc J. 2008;178(2):165‑72.

- Leonardi-Bee J, Britton J, Venn A. Secondhand Smoke and Adverse Fetal Outcomes in Nonsmoking Pregnant Women: A Meta-analysis. Pediatrics. 2011;127(4):734‑41.

- Kesmodel U, Wisborg K, Olsen SF, Henriksen TB, Secher NJ. Moderate alcohol intake during pregnancy and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am J Epidemiol. 2002;155(4):305‑12.

- Amar MB, Louis L. Les psychotropes : pharmacologie et toxicomanie. PUM; 2002. 920 p.

- Cnattingius S, Stephansson O. The epidemiology of stillbirth. Semin Perinatol. 2002;26(1):25‑30.

- Silins J, Semenciw RM, Morrison HI, Lindsay J, Sherman GJ, Mao Y, et al. Risk factors for perinatal mortality in Canada. Can Med Assoc J. 1985;133:1214‑9.

- Cnattingius S, Haglund B, Meirik O. Cigarette smoking as risk factor for late fetal and early neonatal death. Br Med J. 1988;297:258‑61.

- Wisborg K, Kesmodel U, Henriksen TB, Olsen SF, Secher NJ. Exposure to tobacco smoke in utero and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am J Epidemiol. 2001;154(4):322‑7.

- Kristensen J, Vestergaard M, Wisborg K, Kesmodel U, Secher NJ. Pre-pregnancy weight and the risk of stillbirth and neonatal death. Int J Obstet Gynaecol. 2005;112:403‑8.

- Yin-Ling Tsui E, Hoi-Yan Chan C, Fong Tin A. Beyond professional competence: Effect of equanimity on the professional quality of life among health-care professionals working in perinatal bereavement support. Illn Crisis Loss. 2016;24(2):88‑102.

- Brownlee K, Oikonen J. Toward a theoretical framework for perinatal bereavement. Br J Soc Work. 2004;34:517‑29.

- Robinson M, Baker L, Nackerud L. The relationship of attachment theory and perinatal loss. Death Stud. 1999;23(3):257‑70.

- Stroebe M, Schut H. The dual process model of coping with bereavement : rationale and description. Death Stud. 1999;23(3):197‑224.

- Bowlby J. Processes of mourning. Int J Psychoanal. 1961;42:317‑40.

- Agence de la santé publique du Canada. Perte et deuil. Dans: Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes directrices nationales. 2000. p. 1‑48.

- Kübler-Ross, Kessler. Sur le chagrin et le deuil. Trouver un sens à sa peine à travers les cinq étapes du deuil. JC Lattès; 2009. 313 p.

- Van Aerde J., Société canadienne de pédiatrie. Des directives pour les professionnels de la santé qui soutiennent des familles après un décès périnatal | Société canadienne de pédiatrie [En ligne]. 2017 [cité le 19 déc 2017]. Disponible: https://www.cps.ca/fr/documents/position/soutiennent-familles-deces-per…

- Bonanno GA. De l’autre côté de la tristesse. La Dauphin blanc. [En ligne]. 2011 [cité le 11 déc 2017]. 271 p. Disponible: https://www.leslibraires.ca/livres/de-l-autre-cote-de-la-george-a-bonan…

- De Montigny F, Beaudet L. Lorsque la vie éclate : impact de la mort d’un enfant sur la famille. St-Laurent, Québec : Éditions du Renouveau Pédagogique Inc.; 1997.

- Hanus M. Deuils normaux, deuils compliqués, deuils pathologiques. Frontières. 1997;9(3):5‑9.

- Maciejewski PK, Zhang B, Block SD, Prigerson HG. An empirical examination of the stage theory of grief. J Am Med Assoc. 2007;297(7):716‑23.

- Wing DG, Burge-Callaway K, Clance PR, Armistead L. Understanding gender differences in bereavement following the death of an infant : implications for treatment. Psychotherapy. 2001;38(1):60‑73.

- Jacques, J. Psychologie de la mort et du deuil. Modulo. 1998.

- DiMarco MA, Menke EM, McNamara T. Evaluating a support group for perinatal loss. MCN Am J Matern Child Nurs. 2001;26(3):135‑40.

- De Montigny F, Beaudet L. Un enfant meurt durant la grossesse... Infirm Can. 1995;91(2):41‑6.

- Capitulo KL. Evidence for healing interventions with perinatal bereavement. Am J Matern Nurs. 2005;30(6):389‑296.

- Fenstermacher K, Hupcey JE. Perinatal bereavement: a principle-based concept analysis. J Adv Nurs. 2013;n/a-n/a.

- Bennett SM, Litz BT, Sarnoff Lee B, Maguen S. The scope and impact of perinatal loss : current status and future directions. Prof Psychol Res Pract. 2005;36(2):180‑7.

- De Montigny F. Sur le chemin du deuil, créer un espace pour se rencontrer. Doc Non Publ. 2005;

- Peppers LG, Knapp RJ. Motherhood and mourning : perinatal death. New York : Praeger; 1980.

- Gagnon de Launière M, Boudreault A. Devant un deuil périnatal. Infirm Can. 1995;91(2):41‑6.

- Wallerstedt C, Higgins P. Facilitating perinatal grieving between the mother and the father. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1996;25:389‑94.

- Kingdon C, O’Donnell E, Givens J, Turner M. The Role of Healthcare Professionals in Encouraging Parents to See and Hold Their Stillborn Baby: A Meta-Synthesis of Qualitative Studies. Robertson E, rédacteur. PLOS ONE. 2015;10(7):e0130059.

- Koopmans L, Wilson T, Cacciatore J, Flenady V. Support for mothers, fathers and families after perinatal death. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(6):CD000452.

- Verdon C. Les réactions de deuil des parents lors d’une perte périnatale. Frontières. 2004;16(2):38‑42.

- Soubieux M-J. Le deuil périnatal. Fabert. Belgique : Frédéric Delcor; 2010. (Temps D’Arrêt/Lectures).

- Bhat A, Byatt N. Infertility and Perinatal Loss: When the Bough Breaks. Curr Psychiatry Rep. 2016;18(3):31.

- Kersting A, Wagner B. Complicated grief after perinatal loss. Dialogues Clin Neurosci. 2012;14(2):187‑94.

- Maguire M, Light A, Kuppermann M, Dalton VK, Steinauer JE, Kerns JL. Grief after second-trimester termination for fetal anomaly: a qualitative study. Contraception. 2015;91(3):234‑9.

- Glatigny Dally E. Le deuil périnatal, un deuil particulièrement difficile pour tous. Confront Psychiatr. 2011;(50):200‑24.

- Scheidt CE, Hasenburg A, Kunze M, Waller E, Pfeifer R, Zimmermann P, et al. Are individual differences of attachment predicting bereavement outcome after perinatal loss? A prospective cohort study. J Psychosom Res. 2012;73(5):375‑82.

- Kingdon C, Givens JL, O’Donnell E, Turner M. Seeing and holding baby: Systematic review of clinical management and parental outcomes after stillbirth. Birth Issues Perinat Care. 2015;42(3):206‑18.

- Parr Lemkau J. Emotional sequelae of abortion. Psychol Women Q. 1988;12:461‑72.

- Brunet G, Fréchette-Piperni S. L’interruption de grossesse pour cause d’anomalies foetales au cours du 2e trimestre. Médecin Qué. 2007;42(4):109‑14.

- Rai R, Regan L. Recurrent miscarriage. The Lancet. 2006;368(9535):601‑11.

- Serrano F, Lima ML. Recurrent miscarriage: psychological and relational consequences for couples. Psychol Psychother. 2006;79(Pt 4):585‑94.

- De Montigny F, Verdon C, Lord-Gauthier J, Gervais C. Décès périnatal, Le deuil des pères. CHU Sainte-Justine. Montréal; 2017.

- Cholette M. Through the Eyes of a Father: A Perinatal Loss. Int J Childbirth Educ. 2012;27(2):33‑8.

- Stinson KM, Lasker JN, Lohmann JT LJ. Parents’ grief following pregnancy loss : a comparison of mothers and fathers. Fam Relat. 1992;41(2):218‑23.

- Adolfsson A. Meta-analysis to obtain a scale of psychological reaction after perinatal loss: Focus on miscarriage. Psychol Res Behav Manag [En ligne]. 2011;4. Disponible: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2013-0701…

- Gerber-Epstein P, Leichtentritt RD, Benyamini Y. The experience of miscarriage in first pregnancy : the women’s voices. Death Stud. 2009;33(1):1‑29.

- Fréchette-Piperni S. Les rêves envolés : traverser le deuil d’un tout petit bébé. Vol. Éditions de Mortagne. 2005.

- Régnier R, Saint-Pierre L. Quand le deuil survient: 80 questions et réponses. Beliveau Editeur; 2017. 160 p.

- Flenady V, Wilson T. Support for mothers, fathers and families after perinatal death. 2009.

- Callister LC. Perinatal loss : a family perspective. J Perinat Neonatal Nurs. 2006;20(3):227‑34.

- Swanson KM, Karmali ZA, Powell SH, Pulvermakher F. Miscarriage effects on couples’ interpersonal and sexual relationships during the first year after loss : women’s perceptions. Psychosom Med. 2003;65:902‑10.

- Fréchette-Piperni. Deuil périnatal. Comprendre pour mieux aider, GUide d’intervention pour les infirmière, les sages-femmes et les intervenants des milieux hospitaliers et communautaire. 2008.

- Clossick E. The impact of perinatal loss on parents and the family. J Fam Health. 2016;26(3):11‑5.

- Hanus M. Deuils normaux, deuils difficiles, deuils compliqués et deuils pathologiques. Ann Méd-Psychol Rev Psychiatr. 2006;164(4):349‑56.

- Masson Josée. Mort, mais pas dans mon coeur: guider un jeune en deuil. Les éditions logiques. 2010. 344 p.

- Roose RE, Blanford CR. Perinatal Grief and Support Spans the Generations: Parents’ and Grandparents’ Evaluations of an Intergenerational Perinatal Bereavement Program. J Perinat Neonatal Nurs. 2011;25(1):77‑85.

- Murphy S, Jones KS. By the way knowledge: Grandparents, stillbirth and neonatal death. Hum Fertil. 2014;17(3):210‑3.

- Tremblay J-M, Mauss M. Effets physiques chez l’individu de l’idée de mort suggérée par la collectivité. J Psychol Norm Pathol (Paris) [En ligne]. 2005 [cité le 11 janv 2019]; Disponible: http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/4_E…

- Lobar SL, Youngblut JM, Brooten D. Cross-cultural beliefs, ceremonies, and rituals surrounding death of a loved one. Pediatr Nurs. 2006;32(1):44‑50.

- Ariès P. L’Homme devant la mort , Philippe Ariès, Sciences humaines - Seuil. Seuil. [En ligne]. 1977 [cité le 11 janv 2019]. Disponible: http://www.seuil.com/ouvrage/l-homme-devant-la-mort-philippe-aries/9782…

- Chichester M. Multicultural issues in perinatal loss. AWHONN Lifelines. 2005;9(4):312‑20.

- Mauss M. L’expression obligatoire des sentiments. J Psychol [En ligne]. 1921;(18). Disponible: http://www.anthropomada.com/bibliotheque/MAUSS-Marcel-lexpression-oblig…

- Bennett SM, Litz BT, Maguen S, Ehrenreich JT. An exploratory study of the psychological impact and clinical care of perinatal loss. J Loss Trauma. 2008;13(6):485‑510.

- Hébert MP. Perinatal bereavement in its cultural context. Death Stud. 1998;22:61‑78.

- Whitaker C, Kavanaugh K, Klima C. Perinatal Grief in Latino Parents. [Article]. MCN Am J Matern Child Nurs. 2010;35(6):341‑5.

- Zhang B, El-Jawahri A, Prigerson HG. Update on bereavement research : evidence-based guidelines for the diagnosis and treatment of complicated bereavement. J Palliat Med. 2006;9(5):1188‑203.

- American Psychiatric Publishing, Crocq M-A, Guelfi JD, Boyer P. DSM-5 - Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. ELSEVIER-MASSON. Masson; 2015. 1200 p.

- Daugirdaitė V, van den Akker O, Purewal S. Posttraumatic stress and posttraumatic stress disorder after termination of pregnancy and reproductive loss: a systematic review. J Pregnancy. 2015;2015:646345‑646345.

- Mayo Clinic. 2010.

- Tseng Y-F, Cheng H-R, Chen Y-P, Yang S-F, Cheng P-T. Grief reactions of couples to perinatal loss: A one-year prospective follow-up. J Clin Nurs [En ligne]. 2017 [cité le 20 nov 2017]; Disponible: http://doi.wiley.com/10.1111/jocn.14059

- Ministère de la Santé et des Services sociaux. Politique de périnatalité 2008-2018 : un projet porteur de vie [En ligne]. Québec : gouvernement du Québec; 2008 p. 1‑173. Disponible: ⬚http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/67395⬚

- De Montigny F, Verdon C, Lacharité C, Baker M. Décès périnatal : Portrait des services offerts aux familles du Québec. Perspect Infirm. 2010;Septembre-Octobre:24‑7.

- Limbo R. Caring for Families Experiencing Stillbirth: A Unified Position Statement on Contact with the Baby. Illn Crisis Loss. 2012;20(3):295‑8.

- Cacciatore J. The unique experiences of women and their families after the death of a baby. Soc Work Health Care. 2010;49(2):134‑48.

- Gardner JM. Perinatal death : uncovering the needs of midwives and nurses and exploring helpful interventions in the United States, England, and Japan. J Transcult Nurs. 1999;10(2):120‑30.

- Henley A, Schott J. The death of a baby before, during or shortly after birth : good practice from the parents’ perspective. Semin Fetal Neonatal Med. 2008;13:325‑8.

- Leon IG. Helping Families Cope with Perinatal Loss. Glob Libr Womens Med [En ligne]. 2009 [cité le 19 déc 2017]; Disponible: http://www.glowm.com/index.html?p=glowm.cml/section_view&articleid=417

- Verdon C, De Montigny F, Vachon ED. Les services offerts aux familles lors d’un décès périnatal. Infirm Clin. 2009;6(2):25‑8.

- Welch ID. Miscarriage, stillbirth, or newborn death : Starting a healthy grieving process. Neonatal Netw. 1991;9(8):53‑7.

- Aiyelaagbe E, Scott RE, Holmes V, Lane E, Heazell AEP. Assessing the quality of bereavement care after perinatal death: development and piloting of a questionnaire to assess parents’ experiences. J Obstet Gynaecol. 2017;37(7):931‑6.

- Perinatal Society of Australia and New Zealand. Clinical practice guideline for perinatal mortality. Second edition, Version 2.2. 2009.

- Gold KJ. Navigating care after a baby dies : a systematic review of parent experiences with health providers. J Perinatol. 2007;27:230‑7.

- Ellis A, Chebsey C, Storey C, Bradley S, Jackson S, Flenady V, et al. Systematic review to understand and improve care after stillbirth: a review of parents’ and healthcare professionals’ experiences. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16:16.

- Agence de la santé publique du Canada. Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes directrices nationales. Dans: 2000.

- Peters MDJ, Lisy K, Riitano D, Jordan Z, Aromataris E. Providing meaningful care for families experiencing stillbirth: a meta-synthesis of qualitative evidence. J Perinatol. 2016;36(1):3‑9.

- Sereshti M, Nahidi F, Simbar M, Bakhtiari M, Zayeri F. An Exploration of the Maternal Experiences of Breast Engorgement and Milk Leakage after Perinatal Loss. Glob J Health Sci. 2016;8(9):53876.

- Meaney S, Gallagher S, Lutomski JE, O’Donoghue K. Parental decision making around perinatal autopsy: a qualitative investigation. Health Expect. 2015;18(6):3160‑71.

- [En ligne]. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST. Les absences et les congés pour raisons familiales et parentales, Article 81.1; [cité le 19 déc 2017]. Disponible: https://www.cnt.gouv.qc.ca/guide-interpretation-et-jurisprudence/partie…

- [En ligne]. Gouvernement du Québec. Régime québécois d’assurance parentale : Interruption de grossesse.; 2015 [cité le 30 janv 2018]. Disponible: http://www.rqap-lois.gouv.qc.ca/Article/LAP_08.aspx

- [En ligne]. Gouvernement du Québec, Travail, Emploi et Solidarité sociale. Qu’est-ce que le Régime québécois d’assurance parentale?; 2009 [cité le 19 déc 2017]. Disponible: http://www.rqap.gouv.qc.ca/a_propos_regime/information_generale/index.a…

- [En ligne]. Gouvernement du Québec, Travail, Emploi et Solidarité sociale. Prestations lors d’une interruption de grossesse-Travailleur salarié; 2009 [cité le 19 déc 2017]. Disponible: http://www.rqap.gouv.qc.ca/travailleur_salarie/types/interruption_gross…

- Publications Québec. Loi sur l’assurance parentale [En ligne]. RLRQ c A-29.011. Disponible: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-29.011

- Brier N. Grief following miscarriage : a comprehensive review of the literature. J Womens Health. 2008;17(3):451‑64.

- Diamond DJ, Diamond MO. Parenthood after reproductive loss: How psychotherapy can help with postpartum adjustment and parent–infant attachment. Psychotherapy. 2017;54(4):373‑9.

- O’Leary J. Never a simple journey : pregnancy following perinatal loss. Bereave Care. 2009;28(2):12‑7.

- Büchia S, Mörgelia H, Schnyder U, Jenewein J, Hepp U, Jina E. Grief and post-traumatic growth in parents 2-6 years after the death of their extremely premature baby. Psychother Psychosom. 2007;76:106‑14.

- Brost L, Kenney JW. Pregnancy after perinatal loss : Parental reactions and nursing interventions. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1992;21(6):457‑63.

- Radestad I, Hutti M, Saflund K, Onelov E, Wredling R. Advice given by health-care professionals to mothers concerning subsequent pregnancy after stillbirth. Acta Obstet Gynecol. 2010;89:1084‑6.

- Pantke R, Slade P. Remembered parenting style and psychological well-being in young adults whose parents had experienced early child loss. Psychol Psychother Theory Res Pract. 2006;79(1):69‑81.

- Côté-Arsenault D, Mason Freije M. Support groups helping women through pregnancies after loss. West J Nurs Res. 2004;26(6):650‑70.

- Hunter A, Tussis L, MacBeth A. The presence of anxiety, depression and stress in women and their partners during pregnancies following perinatal loss: A meta-analysis. J Affect Disord. 2017;223:153‑64.

- Moore SE, Côté-Arsenault D. Navigating an Uncertain Journey of Pregnancy After Perinatal Loss. Illn Crisis Loss. 2018;26(1):58‑74.

- Cacciatore J, Radestad I, Froen JF. Effects of contact with stillborn babies on maternal anxiety and depression. Birth. 2008;35(4):313‑20.

- Mills TA, Ricklesford C, Cooke A, Heazell AEP, Whitworth M, Lavender T. Parents’ experiences and expectations of care in pregnancy after stillbirth or neonatal death: a metasynthesis. BJOG Int J Obstet Gynaecol. 2014;121(8):943‑50. 137.

- Brisch KH, Munz D, KäChele H, Terinde R, Kreienberg R. Effects of previous pregnancy loss on level of maternal anxiety after prenatal ultrasound screening for fetal malformation. J Loss Trauma. 2005;10(2):131‑53.

Auteurs

Auteure 2011

Alessandra Chan, INSPQ

Collaboratrices 2011

Nicole Desjardins, INSPQ

Sylvie Lévesque, INSPQ

Auteure 2019

Joanie Belleau, OIIQ

Collaboratrices 2019

Manon Cyr, CISSS Montérégie-Ouest

Stephani Arulthas, INSPQ

Susanne Schlichtherle, INSPQ

Diane Spooner, CHU Sainte-Justine

Chargée de projet

Pascale Turcotte, INSPQ

Sous la coordination de

Roseline Olivier-Pilon, INSPQ

Mise en page et relecture

Anouk Sugàr, INSPQ

Date de création : octobre 2011

Mise à jour : mars 2019