Accouchement du siège - Fiche complète

Mise en contexte

Directive de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

En juin 2009, le comité directeur de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a publié une nouvelle directive clinique sur l’accouchement du siège. Selon cette directive, la SOGC suggère l’accouchement vaginal pour les présentations de siège complet ou décomplété mode des fesses. La césarienne planifiée demeure le premier choix lors des présentations du siège mode des pieds. Un des principaux objectifs de cette directive est de favoriser l’identification des femmes qui sont admissibles à un accouchement par voie basse. Ce changement de politique a été fait parce qu’on a reconnu que, dans certaines situations précises, l’accouchement d’un siège par voie vaginale est tout à fait sécuritaire lorsqu’un protocole approprié est suivi1.

Résultats de l’essai Term Breech Trial

Les résultats de l’essai Term Breech Trial (TBT), une étude randomisée publiée en 2000, préconisaient le recours systématique à la césarienne planifiée, en raison du risque néonatal à court terme qui semblait accru lors d’un accouchement vaginal2,3. Pour leur part, les résultats relatifs au risque néonatal à long terme n’ont démontré aucune différence de morbidité infantile à deux ans. Les résultats de l’essai TBT sont apparus nettement en défaveur de l’accouchement vaginal, ce qui a incité de nombreux praticiens et femmes enceintes à conclure que l’accouchement vaginal du siège était trop risqué.

Résultats de l’étude PREMODA

En 2006, François Goffinet a publié l’étude PREMODA, une étude régionale observationnelle. Elle incluait 8105 femmes réparties dans 174 centres de France et de Belgique. L’accouchement vaginal a été proposé à 31 % des femmes; 71 % d’entre elles en ont eu un, pour un taux global de 22,6 % d’accouchement vaginal. Cette étude n’a démontré aucune différence statistiquement significative sur le plan de la mortalité périnatale (0,08 % par rapport à 0,15 %) ou de la morbidité néonatale grave (1,6 % par rapport à 1,5 %) entre la césarienne planifiée et la tentative d’accouchement vaginal4. L’étude PREMODA a montré que, lorsque pratiqué dans des conditions standardisées, l’essai de travail ne s’accompagnait pas d’une augmentation du risque de complication néonatale.

Définition

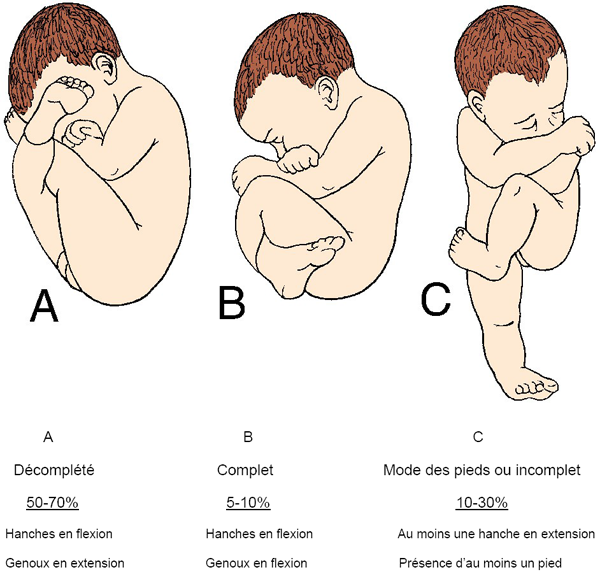

Lors d’une présentation du siège, le siège ou les pieds du fœtus entrent dans le bassin maternel avant la tête. Il existe trois sortes de siège3,5 :

- Siège décomplété mode des fesses (A) : Les hanches sont en flexion et les genoux, en extension. Incidence : de 50 à 70 % des cas.

- Siège complet (B) : Les hanches et les genoux sont en flexion. Les pieds peuvent être au-dessus ou au-dessous du sacrum; au moment de la descente, les pieds remonteront au-dessus du sacrum. Incidence : de 5 à 10 % des cas.

- Siège mode des pieds ou incomplet (C) : Une hanche ou les deux sont en extension, un pied se présentant en premier. Incidence : de 10 à 30 % des cas.

La présentation mode des pieds est rare et comporte des risques accrus. L’accouchement vaginal est déconseillé dans cette situation.

Étiologie et diagnostic

Plus la grossesse approche du terme, plus il y de chances que le bébé se retrouve en position longitudinale dans la cavité utérine, en présentation céphalique (tête première). Vers la 34e semaine de grossesse, la plupart des bébés ont pris cette position. Dans les cas où une présentation de siège persiste au-delà de 34 semaines, il n’y a pas de raison évidente qui en explique la raison. Voici quelques facteurs pouvant être à l’origine de la présentation de siège :

- Prématurité (début de travail avant 37 semaines);

- Quantité excessive ou insuffisante de liquide amniotique;

- Longueur du cordon ombilical;

- Anomalies utérines (utérus de forme irrégulière) ou présence de fibromyomes utérins;

- Placenta implanté dans la partie inférieure de l’utérus (placenta prævia)

- Anomalies fœtales.

Lorsqu’il y a possibilité de présentation du siège, le diagnostic doit être confirmé vers la 35e ou la 36e semaine de grossesse par une manœuvre de Léopold et une échographie, afin de planifier la version céphalique par manœuvres externes (VCME) à la 36e ou la 37e semaine6. Lors de cette échographie, trois facteurs doivent être déterminés : le type de présentation, la croissance fœtale ainsi que la quantité de liquide amniotique. Les résultats de cette échographie décideront de la conduite à adopter.

Quelques chiffres

Les présentations de siège représentent environ de 3 à 4 % des grossesses à terme. La fréquence diminue en fonction de l’âge gestationnel; à 28 semaines de gestation, environ 24% des fœtus se présentent par le siège7. Au Québec, le nombre de présentations du siège se situe entre 2500 et 3300 par année.

La version céphalique par manœuvres externes (VCME)

Description de la VCME

Il s’agit d’une intervention au cours de laquelle on fait passer le fœtus, à l’intérieur de l’utérus, d’une présentation du siège à une présentation céphalique par des manipulations de l’abdomen maternel. Le taux de réussite se situe entre 40 et 50 %.

La recommandation actuelle est de procéder à la VCME vers la 36e ou la 37e semaine. Ainsi, advenant une complication nécessitant une césarienne immédiate, le fœtus sera près de la maturité8. Il est plus difficile de réussir une version à 38 semaines, car le bébé est descendu dans le bassin et il y a moins de liquide amniotique.

La version spontanée du fœtus de la présentation du siège vers la présentation céphalique se produit rarement après la 36e semaine. Après la version, un retour en présentation du siège peut se produire dans environ 5 % des cas. Lors d’un retour à la présentation de siège après une VCME réussie, il est suggéré de tenter la VCME à nouveau. Dans certaines circonstances, une VCME peut être offerte durant le travail. On peut envisager cette intervention si les membranes sont intactes et si le siège n’est pas engagé.

Le taux de réussite de la version varie de 30 à 80 %9,10,11,12. Une VCME réussie après 36 semaines entraîne une réduction des risques de césarienne.

L’intervention peut être douloureuse. La douleur cesse généralement à la fin de la VCME. Au besoin, une sédation ou une tocolyse (intervention qui permet de diminuer les contractions durant la version) peuvent être utilisées.

Les chances de succès de la VCME

La présence des facteurs suivants augmente les chances de succès d’une VCME :

- Multiparité;

- Présentation non engagée;

- Souplesse de la paroi abdominale et utérine;

- Tête fœtale palpable dans la région de l’abdomen;

- Siège complet;

- Poids maternel normal;

- Placenta placé sur la partie postérieure de l’utérus;

- Présence d’une quantité normale de liquide amniotique (indice de liquide amniotique supérieur à 10).

Les risques de la VCME

La VCME peut entraîner certains évènements indésirables, mais le risque de survenue de ces évènements est très faible, moins de 1 % des cas :

- Anomalies de la fréquence cardiaque fœtale. L’anomalie la plus fréquente est une bradycardie fœtale transitoire (de 1,1 à 47 %)13,14. Toutefois, la bradycardie fœtale nécessitant une césarienne urgente est rare (0,5 %)15;

- Hémorragie fœto-maternelle ou allo-immunisation (nécessité du vaccin Winrho si la femme est de groupe Rh négatif);

- Rupture des membranes;

- Travail prématuré;

- Décollement placentaire (de 0,4 à 1 %)13.

Les études sont insuffisantes pour déterminer clairement les risques et les avantages associés à l’utilisation d’une analgésie régionale (péridurale ou rachidienne) pour la VCME. Par contre, quelques essais contrôlés randomisés avec de plus petits échantillons ont démontré une augmentation statistiquement significative des taux de succès des VCME lorsque l’on a recours aux anesthésies régionales8.

L’accouchement du siège par voie vaginale

Évaluation de l’admissibilité pour un accouchement du siège par voie vaginale

Pour être admissible à un accouchement vaginal, certains prérequis doivent être respectés. Lorsque l’on soupçonne une présentation du siège chez une grossesse de plus de 34 semaines complétées, une échographie pré-travail ou au début du travail devrait être réalisée8. Lorsque l’échographie n’est pas disponible, la césarienne est recommandée.

Les principaux critères à respecter sont :

- Grossesse à terme;

- Poids du bébé estimé entre 2500 et 4000 g;

- Pas de présentation du cordon;

- Présentation en siège décomplété ou siège complet, accompagnée d’une attitude fléchie ou neutre de la tête du fœtus;

- Bassin de la mère adéquat sur le plan clinique;

- Absence d’anomalie fœtale incompatible avec un accouchement vaginal.

Information et discussion concernant l’admissibilité à l’accouchement du siège par voie vaginale

La femme dont le fœtus est en présentation du siège devrait être avisée des avantages et des risques d’un essai de travail et d’une césarienne planifiée. De plus, un consentement éclairé devrait être obtenu et documenté au dossier. Les femmes doivent être informées des détails de la prise en charge lors du travail et de la rigueur des critères qui seront évalués pendant celui-ci. Elles doivent être rassurées et savoir qu’elles accoucheront dans des conditions optimales; ainsi, elles se sentiront davantage en confiance et seront plus aptes à tenter le travail.

Les principales informations à transmettre devraient porter sur les critères d’admissibilité à un accouchement de siège par voie vaginale, ainsi que les risques d’une césarienne et d’un utérus cicatriciel8.

La femme, après discussion, peut opter pour une césarienne planifiée.

Références

- Kotaska, A., Menticoglou, S. et Gagnon, R. (2009). Accouchement du siège par voie vaginale. Directive clinique de la SOGC no 226. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 31(6), 567-578. Document consulté de http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/gui226CPG0906f1.pdf.

- Hannah, M. E. et collab. (2000). Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term : a randomised multicentre trial. The Lancet, 356(9239), 1375-1383. Elsevier.

- Hannah, M. E. et collab. (2004). Maternal outcomes at 2 years after planned cesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term : the international randomized Term Breech Trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 191(3), 917-927. Elsevier.

- Goffinet, F. et collab. (2006). Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an option? Results of an observational prospective survey in France and Belgium. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 194(4), 1002-1011. Elsevier.

- Gabbe, S., Niebyl, J. R., et Simpson, J. L. (1992). Study Guide for Obstetrics : Normal and Problem Pregnancies (2e éd.). Churchill-Livingstone. New York.

- Hofmeyr, G. J. et Kulier, R. (1996). External cephalic version for breech presentation at term. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1. Wiley Online Library.

- Cunningham, F. G., Leveno, K., Leveno, K., Wenstrom, K. D., et Gilstrap, L. (2005). Breech presentation and delivery. Dans Cunningham, F. G., Leveno, K., Bloom, S. L. et Gilstrap, L., Williams obstetrics, (22e éd.),(p. 565-586). New York : McGraw-Hill Medical Publishing Division.

- Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. (2011). Le programme du cours GESTA, 18e édition. Ottawa : Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

- Boucher, M. et collab. (2003). The relationship between amniotic fluid index and successful external cephalic version : a 14-year experience. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 189(3), 751-754. Elsevier.

- Impey, L. et Lissoni, D. (1999). Outcome of external cephalic version after 36 weeks' gestation without tocolysis. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 8(5), 203-207. Informa UK Ltd UK.

- Lau, T. K. et collab. (1997). Predictors of successful external cephalic version at term : a prospective study. BJOG : An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 104(7), 798-802. Wiley Online Library.

- Nassar, N. et collab. (2006). Systematic review of adverse outcomes of external cephalic version and persisting breech presentation at term. Paediatric and perinatal epidemiology, 20(2), 163-171. Wiley Online Library.

- Veelen, A. J. et collab. (1989). Effect of external cephalic version in late pregnancy on presentation at delivery : a randomized controlled trial. BJOG : An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 96(8), 916-921. Wiley Online Library.

- Dugoff, L. et collab. (1999). The effect of spinal anesthesia on the success rate of external cephalic version : a randomized trial. Obstetrics and gynecology, 93(3), 345.

- Ben-Arie, A. et collab. (1995). The impact of external cephalic version on the rate of vaginal and cesarean breech deliveriesbn: a 3-year cumulative experience. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 63(2), 125-129. Elsevier.

- Weiniger, C. F. et collab. (2007). External cephalic version for breech presentation with or without spinal analgesia in nulliparous women at term : a randomized controlled trial. Obstetrics and gynecology, 110(6), 1343-1350.

Auteurs

Auteure

Hélène Langlois, infirmière et gestionnaire à la SOGC, coordination et rédaction

Collaborateurs

François Beaudoin, CHU Sainte-Justine

Marie-Josée Bédard, CHUM

Nils Chaillet, Université de Sherbrooke

Guy-Paul Gagné, Hôpital de LaSalle

Robert Gagnon, CUSM

Robert Gauthier, CHU Sainte-Justine

Lucie Larouche, Hôpital de Granby

André Masse, CHUM

Suzanne Roberge, Hôpital Le Royer

Vyta Senikas, SOGC

Chargée de projet

Pascale Turcotte, INSPQ