Sur cette page :

- Quelques précisions conceptuelles

- Les contacts avec les forces de l'ordre

- Santé publique et sécurité publique : des approches conciliables?

- Les coûts des substances psychoactives illicites au Québec

- Repenser le mode d’encadrement

- Mesures alternatives à la criminalisation et crise de surdoses d’opioïdes et autres drogues

- Modes d’encadrement et exemples de mesures

Dans une perspective de santé publique, la criminalisation des personnes utilisatrices de drogues pour possession simple constitue l’un des principaux enjeux du régime actuel d’encadrement des substances psychoactives illicites. La criminalisation et les pratiques qui s’y rattachent sont en effet reconnues pour interférer, dans certains cas, avec différentes mesures de santé publique, notamment celles destinées à freiner les surdoses et les décès ou encore à limiter la transmission du virus d’immunodéficience humaine et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang. La stigmatisation, qui atteint de manière particulière certains consommateurs (marginalisés sur les plans social et économique), constitue également un motif important pour réfléchir à des mesures alternatives à la criminalisation, plus susceptibles de mitiger certains des effets indésirables associés au régime actuel de prohibition.

De manière générale, un changement de vision entourant l’encadrement des substances psychoactives illicites répond à la volonté d’envisager les problèmes liés à ces substances comme un enjeu de santé publique plutôt que relevant de la sécurité publique ou de la justice.

S’appuyant sur la littérature scientifique et le contenu de deux récents rapports produits à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) répond aux principales questions à ce propos.

Quelques précisions conceptuelles

1. Comment peut-on définir la décriminalisation de la possession simple de drogues?

D’emblée, la « possession simple » est une notion légale qui doit être distinguée de « possession à des fins de trafic ». Elle désigne le fait de détenir une petite quantité de substances pour un usage à des fins personnelles.

Le Juridictionnaire propose deux définitions de ce terme en contexte canadien. La première consiste à envisager la décriminalisation « comme un processus permettant de réduire la gravité d’une infraction ou encore, lui retirer tout caractère criminel ou pénal ». La seconde la définit comme « l’action de soustraire à la juridiction criminelle un acte ou une omission qui était auparavant considéré comme une infraction criminelle »1.

On peut dire, en bref, que la décriminalisation désigne des initiatives permettant généralement d’éviter (en totalité ou en partie) l’application des sanctions criminelles prévues pour cette infraction. Ces initiatives peuvent être dites de facto (sans suppression de l’infraction du Code criminel) ou de jure (avec suppression de l’infraction du Code criminel).

En matière de drogues, on remarque cependant que ce terme est généralement utilisé pour désigner des réalités assez différentes. Le fait qu’il ne soit souvent pas bien défini par les différentes parties prenantes et ceux qui l’utilisent amplifie la confusion. Au moins quatre stratégies de décriminalisation peuvent être identifiées, soit :

- L’imposition d’une contravention/amende, en procédant au retrait de la sanction du Code criminel (de jure), à l’instar de ce qui est fait en République tchèque, permettant ainsi de traiter l’infraction de possession simple de manière similaire à celles du code de la sécurité routière;

- l’ajout d’un régime de contraventions, sans élimination de la sanction criminelle (approche de facto, comme c’est notamment le cas dans certains États australiens). Ce modèle peut aussi être accompagné de critères d’admissibilité fixes et d’une gradation de la sévérité des sanctions (la sévérité augmentant après la première ou seconde interpellation policière, par exemple);

- le non-recours aux sanctions criminelles et la mise en place d’un mécanisme de prise en charge par les services sociaux ou de santé. Ce processus peut être de jure (p. ex. le Portugal) ou de facto (p. ex. le programme LEAD aux États-Unis). Il peut ou non s’accompagner de la possibilité d’imposer sanction comme une amende ou une contravention, à l’instar de ce qui se fait au Portugal;

- La dépriorisation des interventions policières ou par les pratiques des procureurs (de facto), sans sanction ou orientation vers les soins de santé ou services sociaux. La « politique de la tolérance » aux Pays-Bas en matière de cannabis en est un exemple. Il en va de même pour les consignes données aux policiers en vue d’éviter d’intervenir auprès des personnes utilisatrices de drogues et celles émises par le gouvernement fédéral en 2020, en vue d’inciter les procureurs à réduire ou cesser leurs interventions dans les cas de possession simple, sauf dans ceux qui présentent des menaces à la sécurité publique.

1 Voir à cet effet : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/juridi-srch?lang=fra&srchtxt=d%C3%A9criminalisation&i=&lettr=indx_

catlog_d&cur=1&nmbr=&comencsrch.x=0&comencsrch.y=0 (dernière consultation le 6 décembre 2021).

2. La légalisation et la décriminalisation sont-elles synonymes?

Aucunement. Il serait complexe de faire état en peu de mot de toutes les différences entre ces deux termes. Lorsque l’on parle de légalisation, on fait référence à l’élimination des interdits généraux concernant la production, la distribution et la consommation d’une substance. Par ailleurs, comme c’est le cas au Québec et au Canada avec le cannabis, l’alcool et le tabac, la légalisation implique aussi la mise en place d’un cadre légal et réglementaire dans lequel certaines activités sont permises, sous certaines conditions. Ainsi, la légalisation ne veut pas dire qu’il n’existe aucun interdit de possession pénal, voire même criminel.

Par exemple, en vertu de la Loi fédérale sur le cannabis, il est actuellement interdit de posséder plus de 30 grammes de cannabis séché ou son équivalent dans l’espace public, même si cette substance est détenue à des fins d’usage personnel. Le fait de posséder une quantité supérieure de substance peut mener à une sanction criminelle. Il y a aussi de nombreux interdits de possession de toute quantité en vertu de la Loi québécoise encadrant le cannabis. Par exemple, en ce qui a trait au cannabis au Québec, une personne qui, à l’occasion de sa prestation de travail, assure la garde d’un enfant ou est responsable d’un aîné ou d’une personne en situation de vulnérabilité ne peut faire usage de cette substance durant les heures où elle effectue cette prestation.

Pour mieux comprendre ce que signifie la décriminalisation, consulter la question 1.

Le cadre réglementaire mis en place dans un contexte de légalisation peut viser à la fois la production, la distribution, la vente et la consommation d’une substance. En matière de décriminalisation, les activités liées à la production, la distribution et la vente ne sont pas réglementées.

Les contacts avec les forces de l'ordre

3. Combien de personnes sont-elles arrêtées pour possession simple de drogues au Québec chaque année?

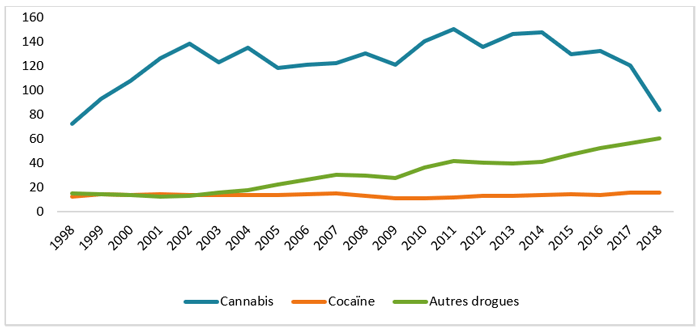

Entre 1998 et 2018, en moyenne 13 198 constats d’infraction par année ont été donnés pour possession simple de drogues au Québec. Plus spécifiquement, 79 % de ces constats concernent la possession simple ou la consommation de cannabis.

Au total, en moyenne 36 personnes par jour à travers le Québec commettent une infraction pour possession simple de drogues. De ce nombre, 8 concernent des substances psychoactives autres que le cannabis (p. ex. l’héroïne, la cocaïne, l’ecstasy, la MDMA, etc.).

Ces données ont toutefois une importante limite : elles ne permettent pas de savoir si le constat d’infraction est remis uniquement pour cause de possession simple ou si d’autres infractions sont aussi signalées.

Par ailleurs, la récidive est un phénomène important en matière de substances psychoactives. Bien qu’il n’existe pas de données statistiques qui concernent spécifiquement les personnes utilisatrices de drogues, les policiers interviennent souvent auprès des mêmes individus. Ainsi, le nombre de personnes différentes recevant des constats d’infraction pour possession simple de drogues est probablement largement inférieur au nombre total de constats émis.

Évolution des taux d’infraction pour possession simple de drogues au Québec, par substance, par 100 000 habitants, 1998-2018

Précision : les « autres drogues » incluent l’héroïne, les méthamphétamines, la méthylènedioxyamphétamine, les autres opioïdes et les autres drogues prévues à la Loi.

Source : Statistique Canada. Tableau 35-10-0177-01 : Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées, Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement

4. La légalisation du cannabis a-t-elle entraîné une diminution importante du nombre de personnes arrêtées pour possession simple de drogues?

Les données à ce sujet ne sont pas encore accessibles. Toutefois, la possession simple d’une petite quantité de cannabis pour usage à des fins personnelles étant légale pour les personnes de plus de 21 ans au Québec depuis la fin de l’année 2018, il semble évident que le nombre total (c.-à-d. toutes substances confondues) de constats d’infraction devrait chuter de manière importante. Rappelons qu’au cours de la période entre 1998 et 2018, en moyenne, 79 % des constats d’infraction pour possession simple concernaient cette substance.

Malgré la légalisation du cannabis, sa consommation reste une infraction criminelle (pouvant ainsi mener à un casier judiciaire) si elle se fait dans l’espace public. De même, une nouvelle loi provinciale fait en sorte qu’un constat d’infraction peut être donné si une personne de moins de 21 ans en possession de cette même substance est interpellée par les policiers ou, encore, si la consommation se fait dans des lieux interdits par la loi.

5. Il semble que, souvent, une personne interpellée par les policiers puisse avoir commis plus d’une infraction au même moment. Est-ce généralement le cas pour les personnes qui sont arrêtées pour possession simple de drogues?

L’interpellation et l’arrestation sont deux processus distincts. L’interpellation réfère simplement au contact qu’un policier peut entretenir avec une personne à des fins de renseignements, sans qu’une sanction soit nécessairement émise. L’arrestation a lieu dans le contexte d’une interpellation, lorsqu’un policier détermine qu’une loi a été enfreinte. Bien que nous n’ayons pas de données statistiques spécifiquement à cet effet, il serait fréquent qu’une personne ne soit pas exclusivement arrêtée pour motif de possession simple de drogues. En effet, une seule arrestation peut être faite pour différents motifs. Par exemple, une personne peut attirer l’attention des policiers en raison de comportements commis sous l’influence de substances psychoactives, de son mode de vie (p. ex. le fait de vivre dans l’espace public) ou encore parce qu’elle se livre à des activités économiques illicites pour subvenir à sa consommation. Par conséquent, il est probable que, même si la loi était modifiée et que la possession simple ne constituait plus un acte criminel, un certain nombre de personnes utilisatrices de drogues pourraient continuer d’être l’objet d’interventions policières.

6. Combien de condamnations pour possession simple de drogues recense-t-on au Québec chaque année?

De manière générale, les procès portant exclusivement sur la possession simple de drogues sont plutôt rares.

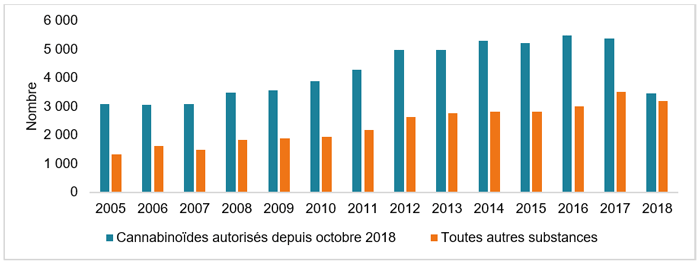

Les données disponibles de la Cour du Québec indiquent que le nombre de causes pour des infractions de possession simple est passé de 4416 à 8900 entre 2005 et 2017, toutes substances psychoactives illicites confondues.

Jusqu’en 2017, la possession simple de cannabis a constitué en moyenne 65 % du nombre de ces causes, alors que cette proportion est passée à environ 52 % en 2018 (année correspondant à la légalisation du cannabis). Le fait que la légalisation date de la fin de l’année 2018 explique le pourcentage toujours élevé de causes liées à cette substance cette année-là.

Fait important, une même cause peut comporter plusieurs chefs d’accusation et une même personne peut être l’objet de plusieurs causes. Or, le plus souvent, une accusation de possession simple sera abandonnée si l’accusé plaide coupable à une accusation concomitante plus grave dans le cadre d’une négociation avec un procureur.

Causes pour infractions de possession simple exclusivement ayant mené à des condamnations à la Cour du Québec. Québec, 2005-2018

Source : Système du plumitif M013 — Gestion des causes criminelles adulte. Date d’extraction : 2020-09-22.

Santé publique et sécurité publique : des approches conciliables?

7. Lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès des personnes faisant usage de substances psychoactives, quels sont les objectifs de l’intervention policière et ceux des intervenants de santé?

Les policiers et les professionnels de santé et des services sociaux impliqués auprès des personnes faisant usage de substances psychoactives illicites interviennent selon des logiques différentes.

En vertu de l’article 48 de la Loi sur la police, les policiers sont notamment tenus de « maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime ». Leur intervention peut ainsi inclure de réduire au maximum les actions qui nuisent à l'ordre public, de limiter la présence de personnes dites « dérangeantes » dans l’espace public ou encore de faire en sorte que le matériel d’injection ne soit pas laissé dans les parcs ou autres espaces publics. Limiter la présence de personnes qui occupent l’espace public et font usage de substances en appliquant la loi peut donc constituer une stratégie permettant d’assurer la sécurité des communautés et l’exécution de leur mission.

En santé publique, l’intervention est d’abord faite dans l’optique de réduire les méfaits associés à la consommation sur la santé. Il peut donc s’agir d’encourager ces personnes à consommer de manière sécuritaire, que ce soit en se procurant du matériel d’injection ou d’inhalation stérile, en se rendant dans un service de consommation supervisée, en ayant en leur possession de la naloxone, en évitant de consommer seules, en faisant analyser (lorsque possible) leurs substances, ainsi qu’en encourageant le recours aux services destinés à améliorer le statut socioéconomique ou les autres facteurs pouvant être associés à leur consommation (p. ex. problème de santé mentale, précarité économique, problème d’hébergement, manque de soutien social, etc.).

Comme démontré dans un rapport de l’INSPQ, dans certains contextes, les mesures considérées efficaces pour prévenir ou réduire la criminalité peuvent restreindre les capacités d’agir de manière préventive auprès des personnes faisant usage de drogues. Par exemple, la présence policière dans certains secteurs fait en sorte que des consommateurs vont restreindre leur fréquentation de certains services de réduction des méfaits par crainte d’être interpellés par les forces de l’ordre.

8. Les objectifs des policiers et ceux des intervenants de santé publique peuvent-ils coexister?

Assurément. Ces rôles sont, dans les faits, complémentaires. On constate de plus en plus que les pratiques des acteurs de sécurité publique prennent davantage en compte les réalités, besoins et défis auxquels sont exposées les personnes utilisatrices de drogues. Ce constat a d’ailleurs été formulé par l’INSPQ dans une publication antérieure. En 2020, la prise de position des 13 000 chefs de police du Canada quant à la nécessité de prévoir une intervention autre que la criminalisation pour la possession simple de drogues, incluant la réorientation vers des soins de santé et des services sociaux, va dans le même sens.

Au Québec, on note aussi l’émergence croissante d’initiatives de collaboration entre la sécurité publique et les intervenants de santé. Par exemple, des équipes intersectorielles ont vu le jour afin de favoriser l’intervention en tandem. Voir l’exemple du SPVM : ÉRMII et celui de Sherbrooke : EMIP.

Par ailleurs, dans certaines villes, des ententes sont prises en vue de limiter les interventions policières à proximité des lieux fréquentés par les personnes utilisatrices de drogues. Au cours des dernières années, de plus en plus de corps de police ont formé leurs intervenants afin qu’ils puissent administrer de la naloxone, un antidote permettant de renverser temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes.

En bref, ces différents exemples démontrent que les objectifs d’intervention de la sécurité publique et de santé publique, même s’ils diffèrent, sont conciliables.

Les coûts des substances psychoactives illicites au Québec

9. Existe-t-il des données permettant d’estimer les coûts liés à l’usage des substances psychoactives?

Oui. Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et l’Institut canadien sur l’usage de substances produisent des estimations incluant les coûts se rattachant au système de justice pénale, aux soins de santé, à la perte de productivité et « autres coûts » (c.-à-d. les programmes d’aide aux employés, les programmes de dépistage, les coûts administratifs des indemnisations des accidents de travail).

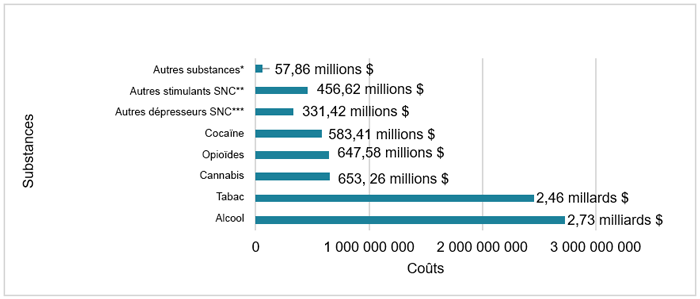

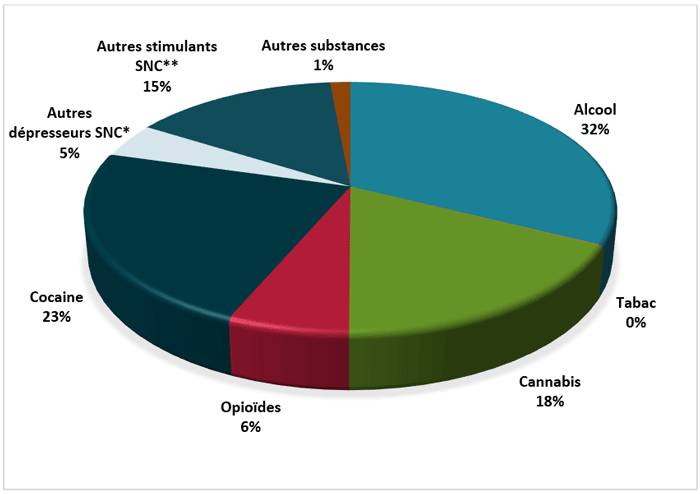

En 2017, les coûts imputables à l’usage de substances psychoactives (toutes substances confondues) étaient estimés à 7,9 milliards $. Les substances dites « licites » génèrent les coûts les plus importants. Ainsi, à titre comparatif, comme le démontre le tableau ci-contre, pour cette même année, les coûts liés à l’usage d’alcool au Québec ont atteint 2,7 milliards $, tandis que le tabac est associé à des coûts de 2,5 milliards $ et le cannabis, à des coûts de 653,3 millions $.

En 2017, les coûts estimés spécifiquement à l’usage de substances illicites (opioïdes, cocaïne, dépresseurs, stimulants et « autres substances ») ont, pour leur part, atteint 2,1 milliards $.

En somme, 27 % des coûts totaux liés à l’usage de substances psychoactives sont attribuables aux substances illicites. Mentionnons toutefois que le nombre de personnes faisant usage de telles substances est largement inférieur à celui des personnes consommant du tabac, de l’alcool ou du cannabis.

Estimation des coûts globaux totaux attribuables à l'usage de substances psychoactives, Québec, 2017

* Hallucinogènes, inhalants, etc.

** Amphétamines, méthamphétamines, etc. Exclut la cocaïne.

*** Benzodiazépines, barbituriques, etc. Exclut les opioïdes et l’alcool.

Source : Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (2017), Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada.

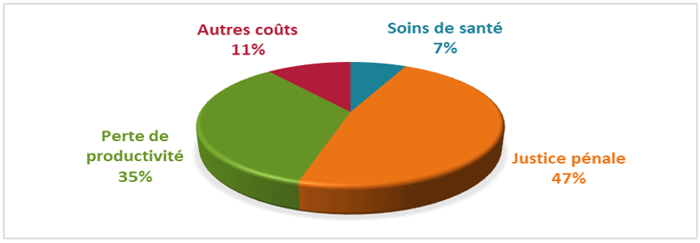

10. Comment s’effectue la répartition des coûts associés à l’usage de substances psychoactives illicites au Québec?

En 2017, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances estimaient à 47 % la portion des coûts attribuables à l’usage des substances psychoactives illicites associés au système de justice pénale au Québec. Ces coûts incluent uniquement les procédures judiciaires et les services correctionnels. Ils n’incluent pas les estimations concernant les coûts des interventions policières.

Le graphique ci-dessous démontre aussi que les coûts associés à la perte de productivité sont les seconds en importance (35 %), tandis que les « autres coûts » (recherche et prévention, programmes d’aide aux employés, dommages causés par le feu et administration des indemnisations des accidents de travail) sont estimés à 11 %. Les coûts associés aux soins de santé (qui incluent le traitement spécialisé, la rémunération des médecins et les médicaments sous ordonnance et excluent les hospitalisations, les chirurgies d’un jour et les visites aux urgences), pour leur part, sont estimés à 7 %.

Estimation de la répartition des coûts associés à l'usage de SPA "illicites", Québec, 2017

Source : Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (2017), Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada.

11. Quels sont les coûts de santé spécifiques à l’usage de substances psychoactives illicites au Québec?

Selon les estimations les plus récentes (2017) du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances, les coûts imputables aux soins de santé pour l’usage de substances illicites au Québec sont de l’ordre de 147,7 millions de dollars. Ces coûts sont cependant partiels, puisqu’ils n’incluent pas les coûts associés aux visites aux urgences, aux hospitalisations et aux chirurgies d’un jour (incluant toutefois le traitement spécialisé, la rémunération des médecins et les médicaments sous ordonnance). À titre comparatif, toutes substances psychoactives confondues, ces coûts sont estimés à 2,2 milliards de dollars. Au total, l’ensemble des substances psychoactives illicites représente 9 % de ces coûts.

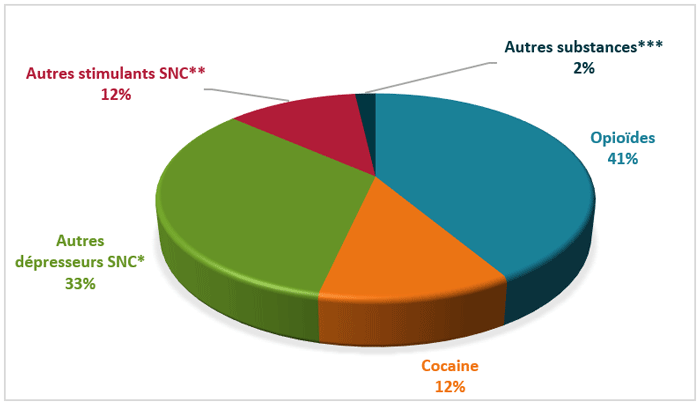

En ce qui a trait aux substances illicites, comme le démontre le graphique ci-contre, 41 % des coûts estimés des soins de santé sont imputables à l’usage d’opioïdes. Les autres dépresseurs (benzodiazépines, barbituriques, etc.) sont associés à 33 % des coûts estimés, la cocaïne et les autres stimulants (amphétamines, méthamphétamines, etc.), à 12 % des coûts estimés respectivement et les autres substances (hallucinogènes, inhalants, etc.), à 2 % des coûts estimés des soins de santé imputables à l’usage des substances illicites.

Estimation des coûts des soins de santé imputables à l'usage de SPA "illicites", Québec, 2017

* P. ex. benzodiazépines, barbituriques, etc. Exclut les opioïdes et l’alcool.

** P. ex. amphétamines, méthamphétamines, etc. Exclut la cocaïne.

*** P. ex. hallucinogènes, inhalants, etc.

Source : Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (2017), Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada.

12. Avons-nous des précisions sur les substances illicites qui engendrent les coûts les plus importants pour le système de justice pénale au Québec?

Oui. Les estimations les plus récentes (2017) produites par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances sont cependant parcellaires et incluent uniquement les coûts liés aux procédures judiciaires et aux services correctionnels (excluant ainsi les coûts liés aux interventions policières).

Selon cette source, au Québec, en 2017, les coûts liés à l’usage de substances illicites (c.-à-d. opioïdes, cocaïne, dépresseurs, stimulants et « autres substances ») sont estimés à 985,7 millions $.

À titre comparatif, les coûts estimés pour le système de justice pénale, en ce qui concerne l’usage de l’alcool, ont atteint, pour la même année, 639,6 millions $, tandis que ceux pour l’usage de cannabis ont atteint 347,5 millions $ et ceux pour le tabac, 1,2 million $.

Dit autrement, selon ces estimations, 50 % de tous les coûts de justice pénale sont imputables à l’usage de substances psychoactives illicites.

Estimation des coûts de justice pénale associés à l'usage de substances psychoactives, Québec, 2017

* P. ex. benzodiazépines, barbituriques, etc. Exclut les opioïdes et l’alcool.

** P. ex. amphétamines, méthamphétamines, etc. Exclut la cocaïne.

*** P. ex. hallucinogènes, inhalants, etc.

Source : Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (2017), Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada.

Repenser le mode d'encadrement

13. Quels sont les principaux motifs pour justifier la suppression des sanctions criminelles associées à la possession simple de drogues?

De manière générale, un changement de vision entourant l’encadrement des drogues répond à la volonté d’envisager les problèmes liés à ces substances comme un enjeu de santé publique plutôt que relevant de la sécurité publique ou de la justice.

Le fait que dans le contexte du régime de prohibition actuel, l’infraction de possession simple de drogues puisse mener à un casier judiciaire, avec les conséquences que cela peut occasionner (p. ex. difficultés à trouver un emploi ou un logement, impossibilité, dans certains cas, à voyager à l’extérieur du Canada, etc.), est aussi parmi les motifs les plus fréquemment cités pour justifier l’adoption d’un nouveau mode d’encadrement.

En raison de la stigmatisation et des différents préjugés, plusieurs consommateurs affirment limiter leur utilisation des services sociaux et des soins de santé par peur d’être dénoncés aux forces de l’ordre. De l’avis de certaines personnes, un changement du mode d’encadrement pourrait mener à une diminution de la stigmatisation et inciter les consommateurs à faire usage des ressources requises par leur situation. Plus spécifiquement, l’incapacité à freiner la crise de surdoses d’opioïdes est souvent considérée comme un facteur justifiant la nécessité de procéder à un changement du mode d’encadrement (voir, à cet effet, les questions 18 et 19).

Enfin, il est reconnu que le régime actuel d’encadrement entraîne des coûts financiers élevés (voir à cet effet la section sur Les coûts des substances psychoactives au Québec), sans pour autant que les infractions de possession simple de drogues ne causent des dommages importants à la sécurité publique (en comparaison, par exemple, avec les dommages potentiellement attribuables au trafic de substances). Il est ainsi attendu que la réduction des interventions policières et celles liées aux démarches judiciaires s’avèrent favorables sur le plan économique.

14. Quels sont les acteurs en faveur de l’adoption d’une nouvelle forme d’encadrement des substances psychoactives illicites?

Les regroupements de personnes utilisatrices de drogues sont, pour la plupart, en faveur d’un changement du mode d’encadrement.

Des acteurs de santé publique, de même que plusieurs acteurs communautaires et certains chercheurs, se questionnent sur les mécanismes et les stratégies supplémentaires pour pallier certains méfaits associés à l’usage de substances psychoactives, dont les surdoses et les décès qui s’y rattachent. C’est souvent dans un tel contexte qu’une mesure comme la « décriminalisation » est évoquée par certains d’entre eux. Notons, à cet effet, que la Colombie-Britannique est devenue, en 2021, la première province canadienne à déposer une demande d’exemption à Santé Canada en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant l’usage de certaines drogues et autres substances, de sorte à ce que la possession simple de drogues ne soit plus l’objet de sanctions criminelles.

En février 2021, le ministère de la Justice fédéral a déposé le Projet de loi C-22. Celui-ci vise principalement à abolir les peines minimales d’emprisonnement pour possession simple de drogues. Advenant son adoption, seules les personnes interpellées pour possession simple constituant une menace pour la sécurité publique pourraient être arrêtées. La possibilité de prendre part à un programme de déjudiciarisation impliquant un accès à des soins de santé ou de services sociaux plutôt que d’être l’objet de poursuites leur serait offerte.

À l’été 2020, l’Association canadienne des chefs de police, qui regroupe 1300 corps de police, s’est positionnée en faveur d’un changement du mode d’encadrement. L'association soutient que l’approche actuelle est à la fois onéreuse et inefficace et que d’autres mécanismes devraient être préconisés, notamment en vue d’orienter les personnes faisant usage de ces substances vers des traitements ou des services adaptés à leurs besoins.

Du côté du gouvernement fédéral, le ministère de la Justice a émis, en 2020, de nouvelles lignes directrices afin de limiter les poursuites criminelles en lien avec la possession simple de drogues, de sorte à se limiter aux cas les plus graves. Ces lignes directrices ne s’appliquent cependant pas au Québec, où l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) est confiée au procureur général.

15. L’actuel mode d’encadrement des « drogues » au Québec est considéré comme un régime dit « de prohibition ». Certaines des mesures actuellement en place contribuent-elles à restreindre l’application de la loi criminelle? Et si oui, comment?

Certaines juridictions ont des régimes plus prohibitifs que d’autres en matière d’encadrement des substances psychoactives.

Au Québec, et comme l’a démontré un rapport récent de l’INSPQ, le mode d’encadrement actuel a pour avantage de s’appuyer sur une diversité de mesures de réduction des méfaits, dont certaines permettent de limiter la criminalisation des consommateurs, à la fois en autorisant l’usage de ces substances dans des contextes précis et la possession de matériel d’inhalation ou d’injection. Par exemple, les personnes ne sont pas sujettes à des sanctions criminelles lorsque la consommation se fait à l’intérieur d’un service d’injection ou de consommation supervisée ou dans un centre de prévention des surdoses. En effet, bien que les substances soient illicites, un policier ne peut intervenir à l’intérieur de ces lieux et procéder à l’arrestation d’une personne en possession de celles-ci. De la même manière, une personne ne peut pas être arrêtée uniquement du fait qu’elle a en sa possession du matériel d’injection ou d’inhalation, bien que le fait de détenir ceux-ci sous-entende qu’elle consomme des substances illicites.

Par ailleurs, le Directeur des poursuites criminelles et pénales et le ministère de la Justice du Québec ont mis en œuvre certains programmes de non-judiciarisation ou de déjudiciarisation vers lesquels certaines personnes interpellées pour possession simple peuvent être orientées, selon leur situation ou la substance ayant mené à l’arrestation. Sous certaines conditions (p. ex. selon la gravité de l’infraction, la substance impliquée et la quantité détenue), ces différents programmes offrent des alternatives à la criminalisation et peuvent limiter l’obtention d’un casier judiciaire pour possession simple de drogues.

16. Un changement de loi est-il absolument nécessaire d’un point de vue de santé publique pour mieux soutenir les personnes faisant usage de substances psychoactives illicites?

Pas nécessairement.

Un récent rapport de l’INSPQ a mis en évidence que les mesures alternatives à la criminalisation prévoyant un mécanisme d’orientation vers des soins de santé ou des services sociaux s’avèrent prometteuses, que celles-ci soient mises en place à la suite d’un changement législatif ou non (voir les questions 24 à 26).

En matière de substances psychoactives, un des objectifs de la santé publique est de parvenir à réduire les méfaits associés à l’usage de ces substances sur la santé des personnes qui consomment. Un autre objectif est de parvenir à agir en amont, de sorte à éviter l’apparition d’un trouble de l’usage ou d’une détérioration de la qualité de vie des consommateurs. Cela signifie d’être en mesure d’offrir, au moment opportun, un ensemble de services et de soins répondant aux différents besoins sociaux et de santé des personnes faisant usage de drogues. Peu importe le mode d’encadrement mis en place, peu importe qu’il y ait ou non un changement législatif, ces éléments sont cruciaux dans une perspective de santé publique.

17. Qu’est-ce qui peut être fait pour réduire les méfaits associés à la consommation sans procéder à un changement de loi?

Il existe au Québec une diversité de mesures (notamment en matière de réduction des méfaits) et de services destinés à soutenir les personnes utilisatrices de drogues. Un des défis est celui de les rendre accessibles dans l’ensemble des régions du Québec, et ce, dans des délais opportuns. De plus, une meilleure compréhension des troubles liés à l’usage de substances, notamment auprès des intervenants policiers, peut également s’avérer utile. Ce dernier élément aurait, d’ailleurs, le potentiel de réduire la stigmatisation et de favoriser l’utilisation des soins de santé et des services sociaux lorsque la situation de ces personnes le requiert.

Dans un rapport récent de l’INSPQ, les éléments de soutien suivants ont également été mis en évidence :

- La reconnaissance de la diversité des besoins des personnes utilisatrices de drogues et une offre de services conséquente (incluant en matière d’hébergement, de santé mentale, de réinsertion sociale, etc.);

- La capacité d’accéder facilement et rapidement à ces services et à ces soins;

- L’adéquation entre ces services et les besoins des personnes utilisatrices de drogues;

- Le sentiment, pour les personnes faisant usage de drogues, de pouvoir accéder à ces services et à ces soins sans être jugés par les intervenants;

- L’implication des personnes utilisatrices de drogues dans l’implantation et la prestation de services et de soins leur étant destinés;

- L’acceptabilité des mesures en place, que ce soit par les personnes utilisatrices de drogues, les policiers, les intervenants et la population.

Mesures alternatives à la criminalisation et crise de surdoses d’opioïdes et autres drogues

18. Au Québec comme dans le reste du Canada, la « décriminalisation » ou la mise en place de mesures alternatives à la criminalisation est souvent considérée comme nécessaire pour freiner la crise de surdoses d’opioïdes et autres drogues. Est-ce réaliste?

Parce qu’elles s’approvisionnent clandestinement, certaines personnes faisant usage d’opioïdes sont susceptibles d’être l’objet d’interventions policières. Par crainte d’être dénoncées aux forces de l’ordre, ces dernières restreignent leur fréquentation des ressources du réseau de la santé et des services sociaux. Selon une telle logique, la décriminalisation de la possession simple - qu’elle implique ou non un mécanisme d’orientation vers des soins de santé ou des services sociaux -, parce qu’elle n’impliquerait pas d’arrestation menant à un casier judiciaire à la suite d’une éventuelle dénonciation (par exemple), occasionnerait une diminution de la stigmatisation et encouragerait ces personnes à chercher le soutien requis par leur situation.

Dans un récent rapport, l’INSPQ présente des mesures alternatives à la criminalisation qui, lors de l’interpellation policière, permettent à la personne d’être orientée vers des soins de santé et des services sociaux, en fonction de ses besoins et de sa situation. Lorsqu’une personne bénéficie d’une telle mesure, celle-ci se substitue à la criminalisation. Dans l’ensemble, les résultats indiquent que ces mesures sont prometteuses pour agir sur différents déterminants de la santé. Les études ayant mesuré spécifiquement les décès et surdoses, bien qu’elles soient peu nombreuses, ne font pas état d’une augmentation de ceux-ci après la mise en œuvre des mesures alternatives à la criminalisation. Si une telle mesure était implantée au Québec, il serait donc probable qu’elle puisse contribuer à freiner les surdoses aux opioïdes.

19. Quels sont les autres facteurs expliquant la hausse des décès attribuables aux opioïdes et pour lesquels les mesures alternatives à la criminalisation ne constituent pas une solution?

La hausse des décès aux opioïdes est un phénomène complexe, attribuable à une multitude de facteurs et qui requiert des actions à différents niveaux. Les aspects les plus communément évoqués pour expliquer l’émergence d’une telle crise incluent :

- la surprescription d’opioïdes, qui entraine un risque accru de développer un trouble de l’usage si le traitement est peu ou mal encadré;

- la sous-utilisation des traitements alternatifs pour le soulagement des douleurs non cancéreuses;

- le détournement de l’usage de ces substances;

- la toxicité élevée des opioïdes acquis illégalement, ce qui favorise l’augmentation des risques de surdoses et de décès pour les personnes qui en font usage.

Dans un autre ordre d’idées, le risque élevé de développer une dépendance à la suite d’un usage médical suggère que les troubles de l’usage d’opioïdes n’affectent pas que les personnes les plus susceptibles d’être criminalisées, mais également celles obtenant ces substances sous ordonnance. Il est difficile d’établir comment une quelconque forme de décriminalisation pourrait avoir une incidence sur ces consommateurs spécifiquement. Des mesures semblent cependant nécessaires afin de les accompagner et de les soutenir.

En somme, même s’il est probable que des mesures alternatives à la criminalisation puissent avoir des effets positifs et réduire les décès par surdoses aux opioïdes, il importe de garder à l’esprit que les surdoses (notamment lorsqu’il s’agit des opioïdes) sont attribuables à des multiples causes. Par conséquent, limiter les décès par surdoses impliquent une multitudes d’actions, à différents niveaux.

Modes d’encadrement et exemples de mesures

20. Le Portugal est souvent cité comme exemple lorsqu’il s’agit de mettre en évidence les effets positifs potentiels d’un régime alternatif à la « prohibition ». Comment cette juridiction encadre-t-elle l’usage de drogues?

En 2001, le Portugal est devenu la première juridiction à décriminaliser la possession simple de toutes les drogues dans une perspective de santé publique. Ce processus a mené à la mise en place d’un mécanisme d’orientation vers des soins de santé et des services sociaux, soit les Commissions de dissuasion de la toxicomanie (CDT). À la suite de l’interpellation policière pour possession simple de drogues, les professionnels de ces instances — issus du secteur de la santé, de la sécurité publique et de la justice — procèdent à l’évaluation de la personne en vue de déterminer si sa consommation est problématique, à risque de le devenir ou occasionnelle (n’entraînant alors pas de méfaits sur la santé ou sa qualité de vie). Selon la situation, ils peuvent agir de manière préventive, en sensibilisant la personne quant aux effets possibles de son usage. Lorsque nécessaire, ils encouragent la personne à obtenir le soutien requis par sa condition, que ce soit en matière de traitement ou d’autres soins de santé ou de services sociaux. Bien que ce mode d’encadrement ne prévoie pas de sanction pénale, les intervenants des CDT ont aussi la possibilité d’imposer une sanction administrative (amende, travaux communautaires, interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes, etc.).

21. L’approche adoptée par le Portugal a-t-elle donné des résultats tangibles pour réduire les méfaits associés à l’usage de ces substances sur la santé?

L’absence d’un casier judiciaire est, sans contredit, un impact positif considérable pour les individus concernés. Par ailleurs, les données disponibles analysées par l’INSPQ ne permettent pas de conclure que le changement du mode d’encadrement a généré des méfaits sur la santé des personnes utilisatrices de drogues.

En ce qui a trait à l’objectif de réduction de la consommation à risque (pouvant mener à un trouble de l'usage) et de la consommation par injection, les données disponibles suggèrent que l’objectif du Portugal serait partiellement atteint. De plus, les données indiquent que les cas de VIH chez les personnes faisant usage de drogues par injection auraient diminué de manière considérable, davantage que dans plusieurs pays européens au cours de la même période.

Il demeure que les données pour la période antérieure à 2001 — soit l’année du changement du mode d’encadrement — sont rares. Cela limite la portée des conclusions sur l’efficacité de l’approche portugaise. Il est en outre difficile de déterminer dans quelle mesure les changements observés sont spécifiquement attribuables à ce nouveau mode d’encadrement plutôt que liés à des tendances et mouvances (politiques, historiques, etc.) observées au Portugal comme dans les pays avoisinants au même moment.

Le principal apport de l’expérience portugaise est la démonstration qu’il est possible de mettre en œuvre, à l’échelle nationale, un modèle alternatif à la criminalisation pour possession simple de drogues en limitant certaines conséquences négatives associées au mode d’encadrement dit « de prohibition ». Le potentiel de cette approche n’est pas à négliger, puisqu’elle démontre la possibilité de mettre en place une démarche concertée entre des acteurs issus des réseaux de la santé, des services sociaux, de la justice et de la sécurité publique.

22. Existe-t-il d’autres mesures similaires à ce qui a été mis de l’avant par le Portugal ailleurs dans le monde?

Oui. L’INSPQ s’est penché sur différentes mesures alternatives à la criminalisation des personnes utilisatrices de drogues, et ce, dans une perspective de santé publique. Parmi les dix mesures identifiées, celles-ci avaient la particularité de prévoir un mécanisme d’orientation vers des soins de santé ou des services sociaux.

Par exemple, le programme LEAD (Law Enforcement Assisted Diversion), a été implanté dans différentes villes américaines et, plus récemment, dans certaines villes du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud2. À l’instar des Commissions de dissuasion de la toxicomanie au Portugal, ce programme prévoit que, lors de l’interpellation, plutôt que de procéder à l’arrestation, le policier peut orienter la personne vers un professionnel de la santé en vue de l’évaluation de ses besoins et de sa consommation. À titre de gestionnaire de cas, ce professionnel aiguille ensuite la personne vers les services et les soins requis par sa condition, que ceux-ci soient liés directement ou non à sa consommation. Il peut s’agir, par exemple, de faciliter l’accès à de l’hébergement, à des services de santé mentale ou d’insertion en emploi. En matière d’efficacité, les évaluations de ce programme indiquent qu’il s’avère prometteur, notamment pour réduire les problèmes de santé et différents coûts sociaux (p. ex. les coûts liés à la prise en charge judiciaire, les pertes de revenus, etc.). Contrairement à l’approche du Portugal, le programme LEAD ne nécessite pas de changement de loi et s’appuie sur le pouvoir discrétionnaire des policiers.

2 Voir, à cet effet : https://www.leadbureau.org/ et http://www.revolving-doors.org.uk/blog/police-led-diversion-%E2%80%93-lead-approach.

23. Des mesures comme les Commissions de dissuasion de la toxicomanie au Portugal et le programme américain LEAD pourraient-elles être mises en œuvre au Québec et générer des impacts similaires?

Ces mesures semblent prometteuses. En effet, les évaluations font état d’effets positifs sur la santé des personnes utilisatrices de drogues, lesquels semblent directement associés à leur implantation.

En somme, il est tout à fait possible que leur mise en œuvre en contexte québécois puisse générer des effets bénéfiques sur la santé globale des personnes utilisatrices de drogues. Pour accroître leur potentiel d’efficacité, il importe que ces mesures s’arriment adéquatement aux services et ressources en place en matière de réduction de méfaits et de traitement. Il est aussi gagnant que les services et ressources déjà en place soient suffisants, accessibles au moment opportun et adaptés aux besoins des personnes utilisatrices de drogues, que ces besoins soient liés ou non à leur consommation (p. ex. santé mentale, services à bas seuil d’accessibilité, réinsertion sociale, etc.). Il serait souhaitable d’offrir du soutien et de la formation continue aux intervenants de sécurité publique afin que ceux-ci comprennent adéquatement les objectifs de ces mesures et acceptent d'y jouer un rôle actif.

Compte tenu du caractère prometteur de ces mesures alternatives, il semble pertinent de considérer leur applicabilité en contexte québécois, en s’assurant qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie globale et cohérente de promotion de la santé et de prévention des problèmes de santé associés à la consommation de substances psychoactives.

Références

- Brisson, J. (2020). Les Commissions de dissuasion de la toxicomanie au Portugal : Mise à jour au regard de l’état de santé des personnes utilisatrices de drogues et de l’évolution de la consommation. Institut national de santé publique.

- Brisson, J., Blais, E., Gagnon, F., Lemay, S-A (2021). Les mesures alternatives à la criminalisation des personnes interpellées pour possession simple de drogues : une perspective de santé publique. Institut national de santé publique.

- Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et Institut canadien de recherche sur l’usage de substances. Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada. En ligne : https://cemusc.ca/