Protocole de traitement de l’intoxication à l’acétaminophène

Volume 27, Numéro 1

Attention : Prendre note que le Centre antipoison du Québec a modifié son protocole en date du 2 décembre 2019. Veuillez consulter la notice suivante: https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/centre-antipoison-du-quebec/capq-professionnels-sante.

Introduction

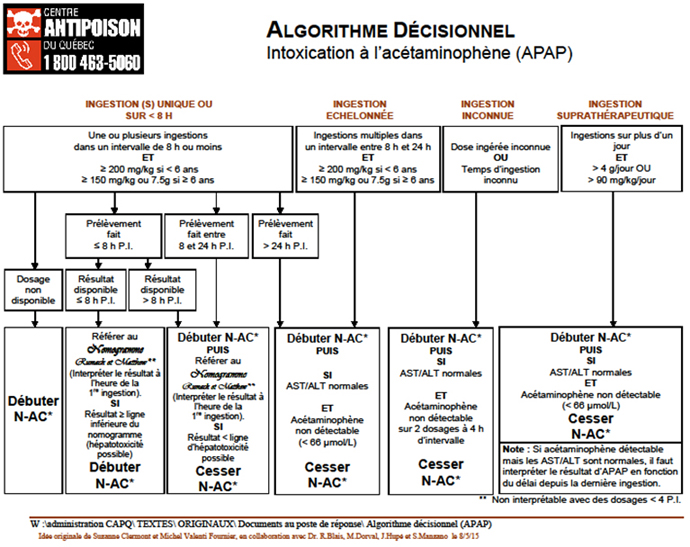

Le traitement de l’intoxication à l’acétaminophène (paracétamol, APAP) se résume principalement en une décontamination adéquate et l’administration de son antidote, la N-acétylcystéine (NAC). Le but est d’éviter une hépatotoxicité qui pourrait aller jusqu’à une greffe hépatique.

On peut classifier l’intoxication à l’APAP en 3 catégories principales :

Ingestion unique :

Ingestion en une seule dose OU;

Ingestion de doses multiples sur moins de 8 heures.

Ingestion échelonnée :

Ingestion de doses multiples sur plus de 8 heures, mais moins de 24 heures OU;

Ingestion d’APAP dont l’heure est inconnue OU;

Suspicion d’ingestion d’APAP.

Ingestion suprathérapeutique :

Ingestion répétée de doses suprathérapeutiques sur plus de 24 heures.

Le but de cet article n’est pas de faire une revue de la littérature, mais bien de fournir aux cliniciens des tableaux et des outils pratiques pour le traitement de l’intoxication médicamenteuse la plus répandue au Québec.

Décontamination

La prévention de l’absorption de l’APAP sera utile dans les cas d’ingestion unique :

- Charbon de bois activé (CBA) :

- Posologie : 1 g/kg (max. : 50 g) per os ou par tube nasogastrique.

- Indications :

- Ingestion d’APAP il y a moins d’une heure;

- Ingestion d’APAP il y a plus d’une heure, si ralentissement du transit intestinal (ex. : ingestion d’anticholinergiques, opioïdes) ou si dose ingérée très importante;

- Plusieurs médicaments possèdent une activité anticholinergique, par exemple : antidépresseurs tricycliques (amitriptyline), antihistaminiques (diphenhydramine), etc.

- Ne pas oublier les combinaisons dans les médicaments pour le rhume et la grippe contenant souvent acétaminophène, décongestionnants et antihistaminiques.

- Ingestion d’APAP il y a plus d’une heure, si ingestion d’une préparation à longue action;

- Au Québec, les produits disponibles sont des comprimés de 650 mg, avec libération biphasique, soit une libération immédiate de 325 mg, puis une libération sur 8 heures de 325 mg.

- Par exemple : Acétaminophène 8 heures, Acétaminophène arthrite, Arthritis pain extended, Muscle aches body pain, Ran acétaminophène 8 h, Tylenol 8 heures, Tylenol douleur arthrite.

- Contre-indications :

- Situations où il y a risque de perte de protection des voies respiratoires (auquel cas il est nécessaire d’intuber le patient avant de donner le CBA);

- Occlusion intestinale;

- Ingestion de corrosif.

Il n’est généralement pas recommandé d’administrer des doses de CBA répétées pour une intoxication à l’APAP seule, à moins que les quantités ne soient très importantes et qu’on observe une persistance d’absorption intestinale par des concentrations sériques d’APAP qui continuent d’augmenter.

Antidote

Nom et synonymes :

Acétylcystéine; N-acétylcystéine; NAC; Mucomyst®; Parvolex®.

Présentation :

Solution pour injection à 20 % (200 mg/ml), fioles de 10 et 30 ml.

DIN :

02091526; 02181460; 02243098; 02300435.

RAMQ-Établissement :

Oui.

Coût :

Environ 15 $ CA par fiole de 30 ml chez le grossiste, excluant les rabais d’achats de groupe. En général, le fabricant autorise un crédit de 100 % pour le retour de produits expirés non entamés.

Disponibilité et stockage :

Cet antidote devrait être stocké pour être accessible et administré à l’intérieur d’un intervalle de 30 minutes suivant la prescription. Chaque établissement de santé fournissant des services d’urgence devrait stocker un minimum de 21 g (4 fioles de 30 ml) de cet antidote.

Indication :

Prévention de l’hépatotoxicité lors d’une intoxication à l’APAP (voir également l’algorithme décisionnel) :

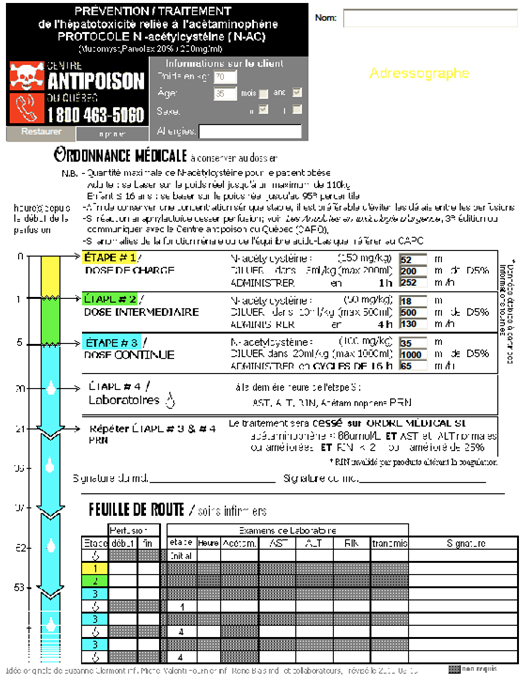

Posologie et administration :

Le protocole consiste en 3 perfusions intraveineuses consécutives, suivies d’un contrôle des transaminases et du RNI. Il est souvent préférable de répéter aussi le dosage d’APAP. La perfusion no 3 sera répétée à une ou plusieurs reprises si besoin.

Étapes du protocole :

- Effectuer les prélèvements pour les analyses de laboratoire initiales (APAP ≥ 4 h postingestion, AST/ALT, RNI, gaz sanguins, azote uréique, créatinine, FSC) et passer immédiatement à l’étape 2. Aviser le médecin à la réception des résultats.

- Administrer la perfusion no 1.

- Administrer la perfusion no 2.

- Administrer la perfusion no 3.

- Effectuer les prélèvements pour les analyses de laboratoire de contrôle (AST/ALT, RNI) pendant la dernière heure de la perfusion no 3. Aviser le médecin à la réception des résultats.

Répéter les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que le traitement soit cessé par le médecin.

Voir le tableau en VERSION PDF.

Tableau réalisé par Pierre-André Dubé, M. Sc., Pharmacien

Effets indésirables de la NAC :

Le tableau suivant décrit la conduite à tenir lors de la présentation d’un effet indésirable à la suite d’une perfusion de NAC.

| Type de réaction | Réaction observée | Conduite à tenir |

|---|---|---|

| Réaction anaphylactoïde |

Bouffée congestive (flushing) |

|

|

Urticaire |

|

|

|

Angiœdème |

|

|

|

Dyspnée/hypotension |

|

|

| Autres réactions graves |

Réaction anaphylactique |

|

|

Hémodilution |

||

|

Convulsions (intox NAC) |

||

|

Oedème cérébral (intox NAC) |

||

|

Risque de décès |

Fin du traitement ou répétition de la 3e perfusion :

On peut interrompre temporairement le traitement si réaction anaphylactoïde (voir tableau précédent).

Le tableau suivant décrit quand cesser la perfusion de NAC, selon le cas :

Ordonnance médicale et feuille de route

L’utilisation d’une feuille d’ordonnance prérédigée (FOPR) est fortement recommandée afin d’éviter des erreurs de posologie ou d’administration. Les outils fournis dans cet article pourront aider les centres hospitaliers n’ayant pas encore de FOPR pour la NAC à en implanter une dans leur milieu.

Un outil a été développé par le CAPQ afin de créer une ordonnance individualisée du protocole de NAC. Lors d’un appel au CAPQ pour une consultation, celle-ci sera télécopiée à l’équipe traitante (voir annexe).

Critères de transfert et de greffe hépatique

| Critères de transfert vers un centre tertiaire (Opinions d’experts British Society of Gastroenterology) |

||

|---|---|---|

| Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 |

| pH artériel < 7,30 | pH artériel < 7,30 | N’importe quelle augmentation RNI |

| RNI > 3,0 | RNI > 4,5 | Encéphalopathie |

| Encéphalopathie | Encéphalopathie | Créatinine sérique > 250 µmol/L |

| Créatinine sérique > 200 µmol/L | Créatinine sérique > 200 µmol/L | |

| Hypoglycémie | ||

| Critères de greffe hépatique (Critères du King’s College; sensibilité 69 %, spécificité 92 %) |

|---|

|

pH artériel < 7,30 au moins 2 heures après une réanimation liquidienne initiale |

|

Ou |

|

Combinaison: PTT > 100 secondes (RNI > 6,5); créatinine sérique > 300 µmol/L; encéphalopathie grade ≥ 3. |

|

* L’addition d’une valeur de lactate artériel supérieure à 3,5 mmol/L au moment de l’admission ou supérieure à 3 mmol/L après la réanimation liquidienne aux critères du King’s College pourrait augmenter la sensibilité à une valeur de 90-95 % tout en conservant une spécificité élevée. |

Conclusion

Le Centre antipoison du Québec (CAPQ) met à jour régulièrement ses protocoles de traitement. En cas de doute, il est impératif de consulter les professionnels du CAPQ afin de s’assurer du meilleur traitement pour votre patient intoxiqué et d’un suivi adéquat.

Remerciements

Suzanne Clermont, Infirmière, pour l'élaboration de l'algorithme décisionnel du CAPQ et de la feuille de route.

Michel Valenti Fournier, B. Sc. Inf., pour l’élaboration du logiciel du CAPQ permettant de créer une FORP pour le protocole de NAC.

Anne Letarte, B. Sc. Inf., pour avoir fourni l’algorithme décisionnel du CAPQ.

René Blais, M.D., FRCPC, et Sophie Gosselin, M.D., FRCPC, pour la révision scientifique de cet article.

Pour toute correspondance

René BlaisDirecteur médical

Centre antipoison du Québec

1270, chemin Sainte-Foy, Pavillon Jeffery-Hale, 4e étage

Québec (Québec) G1S 2M4

Téléphone : 418 654-2731

Télécopieur : 418 654-2747

Courriel : [email protected]

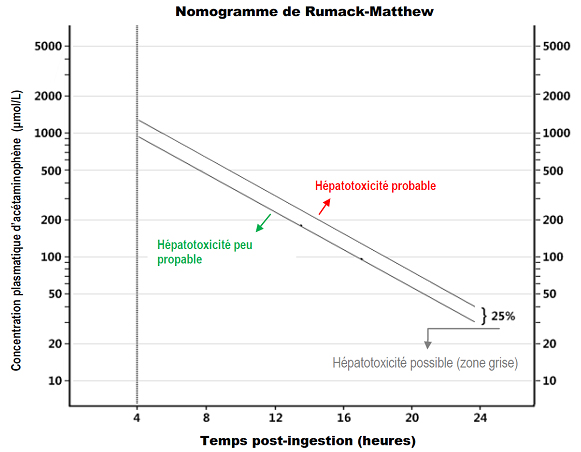

Traduction et adaptation de Rumack BH, Matthew H. Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics 1975;55(6):871–876.

Références utiles

Bailey B, Blais R, Gaudreault P, Gosselin S, Laliberté M. Les antidotes en toxicologie d'urgence. 3e ed. Centre antipoison du Québec; 2009.

Hendrickson RG. Chapter 34 - Acetaminophen. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. Ninth ed. McGrawHill Medical; 2011. p. 483-99.

Shah AD, Wood DM, Dargan PI. Understanding lactic acidosis in paracetamol (acetaminophen) poisoning. Br J Clin Pharmacol. 2011 Jan;71(1):20-8.

Dubé PA. Protocole de traitement de l'intoxication à l'acétaminophène. Bulletin d'information toxicologique 2011;27(1). [En ligne] https://www.inspq.qc.ca/toxicologie-clinique/protocole-de-traitement-de…

Bulletin d'information toxicologique, Volume 27, Numéro 1, janvier 2011

La reproduction du contenu du Bulletin d’information toxicologique est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. Les articles publiés dans ce bulletin n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et non celle de l'INSPQ ou du CAPQ.

ISSN : 1927-0801