Bruit des éoliennes : informations supplémentaires

Sur cette page

Cette page Web présente des notions sur l'exposition potentielle au bruit des éoliennes et ses effets sur la santé des riverains et riveraines. Ces notions, issues principalement de la publication Éoliennes et santé publique : mise à jour 2023, ont été vulgarisées et simplifiées.

Notions de base sur le bruit

Bruit environnemental

Le son produit par les éoliennes peut être une source de bruit environnemental.

Tous les sons ne sont pas du bruit. Les sons deviennent du bruit lorsqu’ils :

- Sont jugés indésirables;

- Sont dérangeants;

- Ont une puissance susceptible de causer des effets nocifs sur la santé.

Le bruit environnemental englobe toutes les sources à l’exception de celles émises en milieu de travail, lesquelles sont traitées comme un enjeu de santé et de sécurité au travail (Exposition au bruit et effets sur la santé et la sécurité).Le bruit environnemental peut donc inclure celui émis par les éoliennes.

La fréquence et l’intensité sont deux paramètres importants pour caractériser un bruit.

Fréquence d’un bruit

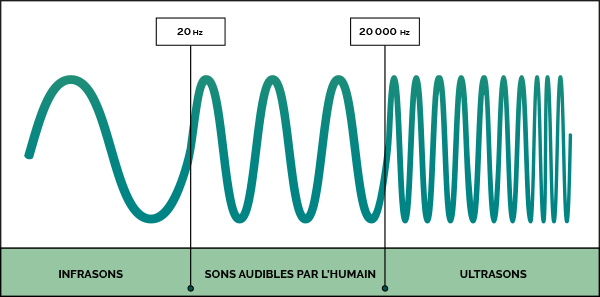

La fréquence d’un son permet de caractériser sa tonalité. Elle s’exprime en hertz (Hz). L’oreille humaine détecte les sons dont la fréquence se situe entre 20 et 20 000 Hz. On dit d’un son de basses fréquences (de 20 à 200 Hz) qu’il est grave, et d’un son de hautes fréquences qu’il est aigu. Les éoliennes émettent à la fois des bruits graves et aigus.

Figure 1 - Représentation graphique du son sous forme d’ondes

Figure inspirée de Santé Canada, 2024.

Intensité d’un bruit

L’intensité d’un bruit (ou le niveau sonore) s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés A (dBA). Plus le nombre de décibels est élevé, plus le bruit est fort. Selon différentes échelles de références des niveaux de bruit, un bruit de 0 dBA correspond environ au seuil d’audition alors qu’un bruit de 10 dBA est tout juste audible.

Des niveaux de bruit allant jusqu’à 40 dBA sont souvent considérés comme relativement calmes et paisibles. Cependant, dans des conditions d’écoute réelles, plusieurs autres facteurs influencent l’audibilité d’un bruit.

Addition de sources de bruit...

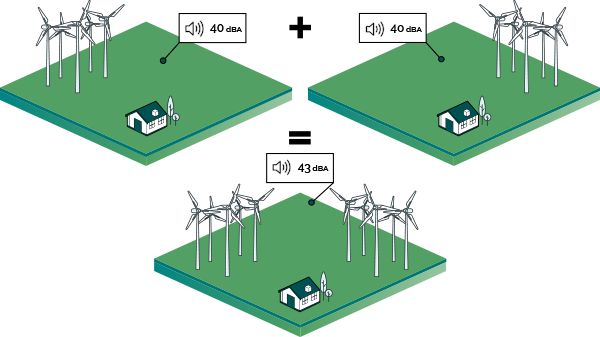

... de même intensité

Les décibels (dB ou dBA) sont basés sur une échelle logarithmique. Ils ne peuvent donc pas être calculés par une simple addition. Un doublement de l’énergie sonore (c’est-à-dire l’ajout d’une deuxième source de bruit identique à la première) entraîne une augmentation de 3 dBA du niveau sonore (intensité). Par exemple, l’addition de deux sources de bruit émettant chacune 40 dBA produit un bruit total de 43 dBA.

Figure 2 - Addition de deux sources de bruit de même intensité

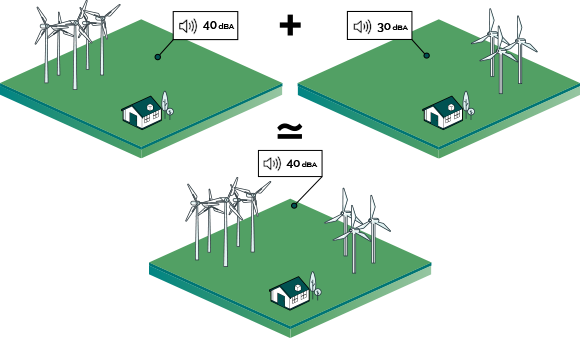

... de différentes intensités

Lorsque deux sources de bruit de niveaux sonores différents sont présentes dans l’environnement, la contribution de la source la plus forte au bruit total peut être dominante. En effet, lorsque l’écart entre les niveaux sonores de celles-ci est d’au moins 10 dBA, le bruit total est alors très proche du bruit de la source la plus forte. Par exemple, une source de 40 dBA additionnée à une source de 30 dBA produisent un bruit total d’environ 40 dBA. La source de bruit plus forte pourrait ainsi masquer la source de bruit plus faible.

Figure 3 - Addition de deux sources de bruit de différentes intensités

Exemple simplifié et appliqué aux éoliennes

À un lieu de résidence donné, si le niveau sonore ambiant est de 40 dBA et le bruit généré par les éoliennes est de 30 dBA, le niveau sonore ambiant pourrait masquer en partie le bruit des éoliennes.

À l’inverse, si le niveau sonore ambiant est de 30 dBA et le bruit généré par les éoliennes est de 40 dBA, le bruit des éoliennes risque d’être davantage audible que le niveau sonore ambiant.

Différence entre énergie sonore et perception sonore

Une augmentation de 3 dBA correspond à un doublement de l’énergie sonore. Toutefois, cela ne veut pas dire que le bruit sera perçu par l’oreille humaine comme deux fois plus fort. Il sera plutôt perçu comme une augmentation légère du niveau sonore. En réalité, c’est seulement à partir d’une augmentation d’environ 10 dBA que le bruit sera perçu comme deux fois plus fort. Certaines caractéristiques du bruit peuvent influencer l’écart du niveau sonore nécessaire – lequel peut varier environ entre 5 et 10 dBA – pour qu’un bruit soit perçu comme deux fois plus fort.

Le tableau suivant présente quelques équivalences entre l’énergie sonore et la perception sonore.

Tableau 1 - Équivalences entre l’énergie sonore et la perception sonore

| Multiplier l’énergie sonore par… | correspond à une augmentation du niveau sonore de… | et à une variation de la sensation sonore… |

|---|---|---|

2 | 3 dB | Très légère |

4 | 6 dB | Nette |

10 | 10 dB | Flagrante |

Sources de bruit des éoliennes

Les éoliennes génèrent deux sources de bruit :

- Les bruits mécaniques, qui proviennent du fonctionnement des composantes de la nacelle;

- Les bruits dus au mouvement des pales dans l’air et devant le mât (bruits aérodynamiques).

Les innovations technologiques permettent de réduire les bruits mécaniques, lesquels deviennent pratiquement inaudibles à partir d’une distance de 200 mètres. Cependant, elles n’ont pas le même effet sur la réduction des bruits aérodynamiques. En effet, plus la puissance électrique (MW) des éoliennes est élevée, plus les bruits aérodynamiques seraient importants. Ainsi, le bruit des éoliennes susceptible d’être audible par les riverains et riveraines est essentiellement de source aérodynamique.

Facteurs influençant l’exposition au bruit des éoliennes

Caractéristiques des éoliennes

Les caractéristiques d’un parc éolien, notamment le nombre d’éoliennes, leur hauteur et leur puissance électrique (MW), influencent le niveau sonore auquel sont exposés les riverains et riveraines.

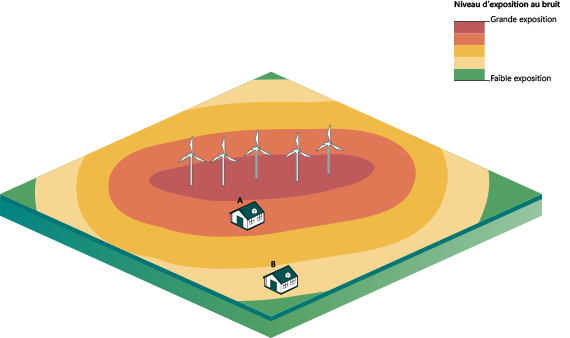

Effets de la distance et autres conditions de propagation

L’intensité d’un bruit diminue avec la distance, les bruits graves se propageant généralement sur une plus grande distance que les bruits aigus. Le niveau sonore auquel les riveraines et riverains sont exposés est donc dominé par les éoliennes les plus proches. La contribution des éoliennes situées plus loin sera alors moindre. La disposition des éoliennes sur le territoire et leur espacement peut donc contribuer à diminuer le bruit des éoliennes auquel les riveraines et riverains sont exposés.

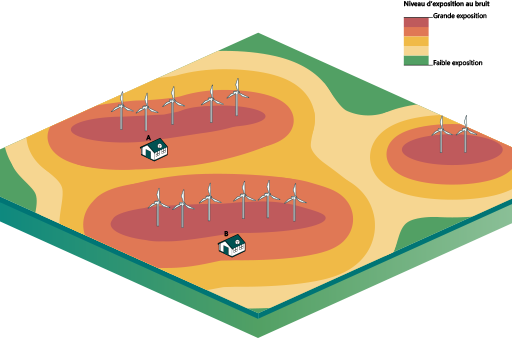

Figure 4 - Effet de la distance sur le niveau d’exposition au bruit

Figure 5 - Effet de la disposition des éoliennes sur le niveau d’exposition au bruit

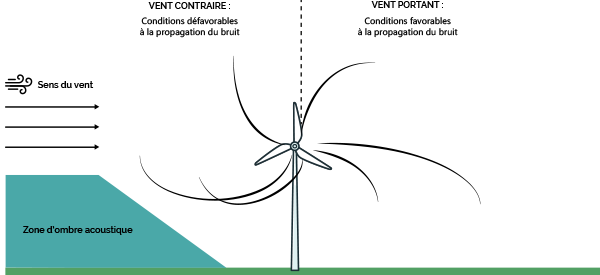

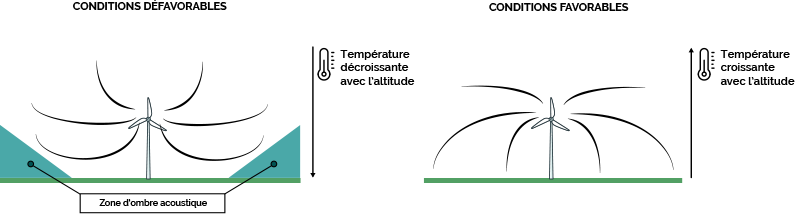

Certaines conditions météorologiques, telles que la température de l’air, l’humidité, la vitesse et la direction du vent, influencent la propagation du bruit des éoliennes. Lors de la modélisation du bruit des éoliennes, les experts et expertes utilisent généralement des conditions favorables à la propagation du bruit, et ce, dans toutes les directions, afin de simuler le pire scénario d’exposition au bruit.

Figure 6 - Effet des conditions météorologiques sur la propagation du bruit

6a - Effet de la direction du vent

6b - Effet de la température de l’air

La variation des conditions météorologiques influence également la perception du bruit des éoliennes. Par exemple, si le vent est fort à la hauteur de la nacelle des éoliennes, le bruit émis par les éoliennes sera à son maximum. Si, au même moment, le vent est faible au niveau du sol, le bruit produit par le vent sera alors faible. Dans ces conditions, le bruit des éoliennes serait moins masqué par le bruit du vent et pourrait être plus facilement perçu par les riverains et riveraines.

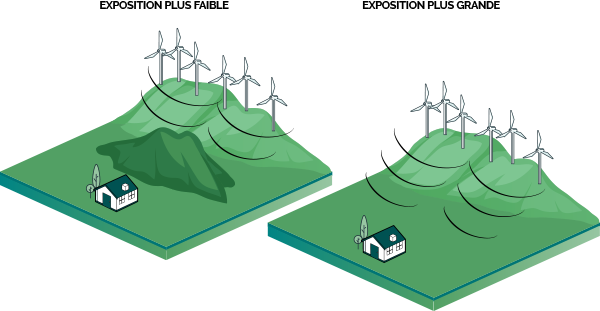

Effets du terrain et autres obstacles à la propagation

Les caractéristiques du terrain, notamment la topographie, la composition du sol et la présence d’obstacles, peuvent favoriser ou non la propagation du bruit. Par exemple, une colline, une montagne ou une forêt de végétation abondante situées entre les éoliennes et les habitations réduisent la propagation du bruit des éoliennes, contrairement à un espace ouvert comme un champ.

Figure 7 - Effet de la présence d’obstacles sur l’exposition au bruit

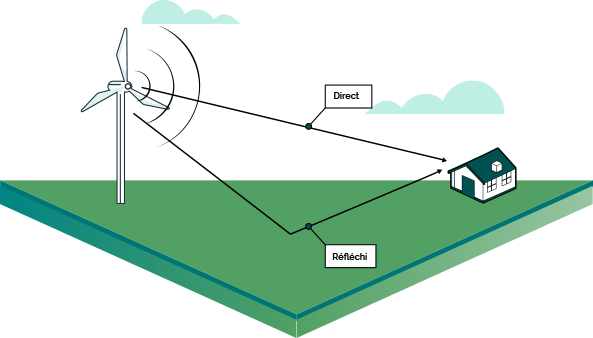

Les ondes sonores peuvent être directes ou encore réfléchies par les surfaces comme le sol. Certains types de sols, comme le gazon, absorbent davantage le bruit, alors que d’autres, comme l’asphalte, ont plutôt tendance à réfléchir le bruit

Figure 8 - Effet du type de sol sur l’exposition au bruit

Enfin, la pénétration du bruit des éoliennes à l’intérieur des habitations riveraines varie selon les caractéristiques de celles-ci (type de matériaux, taille et ouverture des fenêtres, etc.) De manière générale, des matériaux plus légers, des fenêtres de plus grandes surfances ou ouvertes favorisent la pénétration du bruit. Par ailleurs, les bruits graves pénètrent plus facilement les structures des bâtiments.

Audibilité du bruit

On dit d’un bruit émis à un niveau sonore suffisamment élevé pour être entendu qu’il est audible.

Seuils d’audition – Les normes ISO, des méthodes d’évaluation standardisées

Le seuil d'audition varie d’une personne à l’autre. De plus, la sensibilité de l’ouïe tend à diminuer avec l’âge. Pour évaluer l’audibilité d’un bruit, on considère que les individus exposés ont une audition normale. Les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) fournissent des méthodes d’évaluation standardisées permettant de mesurer l’audibilité, notamment les normes ISO 28961:2012 – Acoustique — Répartition statistique des niveaux liminaires d'audition de personnes ontologiquement normales âgées de 18 à 25 ans dans des conditions d'écoute en champ libre et ISO 7029:2017 – Acoustique — Distribution statistique des seuils d'audition en fonction de l'âge et du sexe.

L’audibilité de certains niveaux de bruit des éoliennes est illustrée au tableau 2. Selon les résultats qui y sont présentés, lorsque les fenêtres des habitations sont ouvertes, un niveau sonore des éoliennes de 35 à 45 dBA est audible pour une majorité d’adultes. Cette proportion diminue lorsque les fenêtres des habitations sont fermées. À un niveau de 45 dBA, le bruit des éoliennes est audible pour une majorité de personnes âgées de 18 à 25 ans, mais seulement pour 50 % des personnes âgées de 60 ans. À un niveau de 35 dBA, le bruit des éoliennes demeure audible pour 10 à 30 % des adultes.

Tableau 2 - Proportion d’adultes dotée d’une audition normale potentiellement capable d'entendre le bruit des éoliennes en l’absence d’autres sources de bruit

| Niveau sonore (mesuré à l’extérieur d’une habitation) | Fenêtres ouvertes | Fenêtres fermées |

|---|---|---|

| 45 dBA | Audible pour l’ensemble des personnes âgées de 18 à 60 ans. | Audible pour la majorité des personnes âgées de 18 à 25 ans. Audible pour environ la moitié des personnes âgées de 60 ans. |

| 35 dBA | Audible pour 80 à 100 % des personnes âgées de 18 à 60 ans. | Audible pour 10 à 30 % des personnes âgées de 18 à 60 ans. |

Tableau réalisé à partir des résultats de l’étude de Keith et al.

En pratique, dans des conditions d’écoute réelles, l’audibilité d’un bruit dépend aussi du niveau sonore des autres sources de bruit présentes dans l’environnement. L’environnement sonore propre à un milieu, qu’il soit plus calme ou plus bruyant, est donc un facteur important à considérer. Dans un milieu peu bruyant, le bruit d’une nouvelle source risque d’être davantage perceptible que dans un milieu plus bruyant. En effet, dans un milieu plus bruyant, le bruit de cette nouvelle source risque d’être masqué par les autres sources de bruit déjà présentes. En somme, l’audibilité du bruit des éoliennes pourrait varier d’un projet éolien à l’autre selon l’environnement sonore dans lequel il s’insère.

Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

L’OMS recommande de ne pas dépasser un niveau sonore de 45 dBA Lden (mesuré à l’extérieur). Ce niveau permettrait de limiter à moins de 10 % la proportion de riveraines et riverains fortement dérangés par le bruit des éoliennes à leur lieu de résidence. Il s’agit toutefois d’une recommandation conditionnelle, puisque la qualité de la preuve demeure faible.

Malgré le respect de cette valeur guide, le bruit des éoliennes pourrait tout de même être audible, voire être une source de dérangement pour une partie de la population. Néanmoins, cette valeur guide permettrait de limiter le nombre de personnes fortement dérangées.

Consultez la publication Environmental Noise Guidelines for the European Region de l’OMS pour plus d’informations sur les valeurs guides.

Exigences du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

Le MELCCFP applique des critères d’encadrement aux sources de bruit fixes incluant les éoliennes. Cette note d’instructions indique les niveaux sonores à respecter pour la période de jour (de 7 h à 19 h) ainsi que ceux de nuit (de 19 h à 7 h), et ce, pour différentes catégories de zonage. Toutefois, pour les projets de parcs éoliens, seul le niveau sonore de nuit s’applique en tout temps. Il n’y a donc pas de distinction entre le niveau à respecter de jour et de nuit. Par exemple, pour la catégorie de zonage de type I, le niveau sonore maximum est de 40 dBA (LAr,1h).

Consultez le document Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le génèrent (aussi appelé la Note d’instructions 98-01) pour plus d’informations sur les critères d’encadrement.

Comparaison entre la valeur guide de l’OMS et les critères du MELCCFP

L’indicateur de mesure retenu par l’OMS est le Lden alors que l’indicateur de mesure retenu par le MELCCFP est le LAr,1h . Les deux organismes n’utilisent pas le même indicateur de mesure. La comparaison directe entre les critères n’est donc pas possible. Autrement dit, 40 dBA LAr,1h ne correspond pas à 40 dBA Lden. En réalité, pour le bruit des éoliennes, un niveau sonore de 40 dBA exprimé en LAr,1h correspond environ à 45 dBA exprimé en Lden selon l'approximation de van den Berg.

40 dBA LAr,1h (MELCCFP) ≈ 45 dBA Lden (OMS)

En somme, bien que l’indicateur et la valeur guide soient différents, la limite d’exposition de 40 dBA LAr,1h utilisée par le MELCCFP pour la catégorie de zonage de type I est relativement comparable à la recommandation de l’OMS de 45 dBA Lden sur le dérangement par le bruit des éoliennes.

Effets sur la santé

Dérangement par le bruit

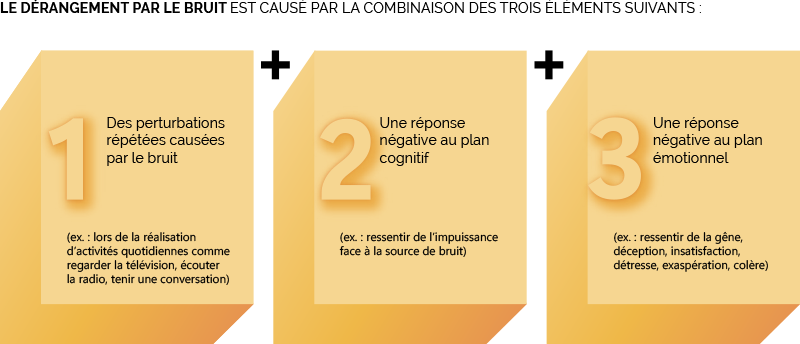

Le dérangement est le principal effet à la santé du bruit des éoliennes. Il se définit ainsi : « Issue de santé qui repose généralement sur des perturbations répétées par une activité ou par une personne qui génèrent une réponse négative au plan émotionnel (par exemple, de la colère) et cognitif (par exemple, ressentir de l’impuissance face à la source). »réf.

Ainsi, le fait d’entendre un bruit n’est pas suffisant pour causer du dérangement. Il doit aussi entraîner des perturbations répétées qui mènent à une réaction émotionnelle et cognitive négative chez les personnes exposées.

Figure 9 - Les composantes du dérangement par le bruit

Mesure du dérangement – Les normes ISO, méthodes d’évaluation standardisées

Le dérangement est généralement évalué à partir d’un questionnaire socioacoustique. Par exemple, la norme ISO 15666 propose une méthode d’évaluation standardisée du dérangement. Cette dernière indique notamment « les méthodes et les instruments à utiliser pour obtenir des mesures fiables et représentatives de l’environnement sonore. Elle précise également la forme des questions à poser dans le questionnaire d’enquête et les échelles de choix de réponses à utiliser pour mesurer le degré de dérangement »réf.. Elle s’intéresse particulièrement à la proportion des personnes qui rapportent être fortement dérangées par le bruit.

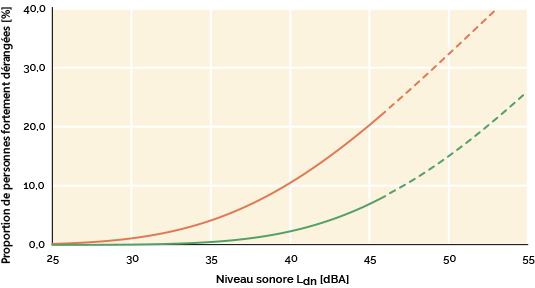

La proportion de personnes fortement dérangées par le bruit des éoliennes tend à augmenter avec le niveau sonore. Cette proportion varie toutefois d’une population à l’autre. Dans les études disponibles, le niveau sonore à partir duquel le critère de 10 % de personnes fortement dérangées par le bruit des éoliennes est atteint varie environ de 40 à 47 dBA Ldn. Par exemple, les résultats d’une étude canadienne ayant recruté des participants et participantes en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard illustrent ces variations entre les populations. La proportion de 10 % de personnes fortement dérangées par le bruit des éoliennes est atteinte à un peu moins de 40 dBA en Ontario, alors que cette proportion est seulement atteinte à un peu plus de 47 dBA à l’Île-du-Prince-Édouard.

Autrement dit, dans cette étude, à un niveau sonore de 45 dBA, environ 20 % des participantes et participants ontariens rapportaient être fortement dérangés, alors que cette proportion étaient d’un peu moins de 7 % chez les participantes et participants de l’Île-du-Prince-Édouard.

Figure 10 - Proportion des personnes fortement dérangées en fonction du niveau de bruit des éoliennes pour l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard

La proportion de personnes fortement dérangées par le bruit des éoliennes tend à augmenter avec le niveau de bruit auquel elles sont exposées pour chacune des deux provinces présentées. Cette proportion varie toutefois d’une province à l’autre.

Source des données : David S, Michaud DS, Stephen E. Keith SE, Katya Feder K, Sonia A. Voicescu SA, Leonora Marro L, John Than J, et al., Personal and situational variables associated with wind turbine noise annoyance. J. Acoust. Soc. Am. 2016; 139 (3): 1455–1466.

Facteurs non acoustiques

Outre le niveau sonore (intensité) des éoliennes, plusieurs facteurs non acoustiques (c’est-à-dire qui ne sont pas liés aux caractéristiques acoustiques du bruit) peuvent aussi influencer le degré de dérangement. Ces facteurs peuvent être d’ordre personnels, sociaux ou d’autres natures.

Pour davantage d’informations, consultez le Tableau C-1 Résumé des facteurs influençant le degré de nuisance lié au bruit (à la page 187) dans la publication Avis sur une politique québécoise de lutte au bruit environnemental : pour des environnements sonores sains.

Pour le dérangement dû au bruit des éoliennes, les facteurs non acoustiques les plus fréquents semblent être :

- La sensibilité individuelle au bruit;

- L’attitude envers les éoliennes;

- L’impact visuel des éoliennes;

- La réception d’un bénéfice financier direct lié à la présence des éoliennes.

L’importance relative de chacun de ces facteurs varie d’un projet éolien à l’autre, dépendamment du contexte et des individus. Il semble donc important de tenir compte des particularités locales de chaque projet éolien en raison de leur grande influence sur le dérangement par le bruit. Par conséquent, la recherche de solutions pour réduire le dérangement associé au bruit des éoliennes ne passe pas uniquement par la réduction des niveaux de bruit.

Critère basé sur les niveaux sonores pour une distance séparatrice adéquate

Il est difficile d’établir une distance séparatrice fixe et adéquate pour tous les projets éoliens en raison de la multitude de facteurs acoustiques et non acoustiques qui influencent le dérangement causé par le bruit des éoliennes. D’ailleurs, selon l’OMS, il n’y a pas de preuve de l’existence d’une distance séparatrice entre les habitations et les éoliennes qui soit acceptable et uniforme. Dans certains cas, une telle distance pourrait être inutilement grande ou insuffisante selon les particularités du projet éolien et de son milieu d’insertion.

Perturbations du sommeil

Les preuves d’une association entre l’exposition au bruit des éoliennes et les perturbations du sommeil sont limitées. Les études disponibles rapportent généralement une absence d’association. Cependant, les preuves disponibles ne permettent pas de conclusions définitives quant à la présence ou à l’absence d’un effet sur le sommeil.

Les études disponibles sont peu nombreuses, comportent parfois des limites méthodologiques importantes et évaluent des niveaux sonores ne dépassant généralement pas 40 à 46 dBA. Bien que ces niveaux sonores soient relativement faibles, il demeure difficile de savoir s’ils peuvent provoquer des perturbations du sommeil en raison des caractéristiques particulières du bruit des éoliennes (modulation de l’amplitude, basses fréquences).

Comme pour le dérangement, les études qui ont utilisé des indicateurs autodéclarés du sommeil semblent montrer que certains facteurs non acoustiques pourraient être associés à des perturbations du sommeil.

Autres effets sur la santé

En plus du dérangement et des perturbations du sommeil, certaines sources de bruit environnemental, comme la circulation routière, ont des effets démontrés sur la santé physique, sociale ou psychologique. Il est donc pertinent d’analyser les études portant sur l’association entre ces effets potentiels et le bruit des éoliennes lorsqu’ils étaient documentés. Ces études abordent principalement la qualité de vie, la santé cardiovasculaire et les issues défavorables de grossesse.

Le bruit des éoliennes affecterait essentiellement la qualité de vie par le biais du dérangement qu’il cause. Cependant, il n’est pas le seul facteur de dérangement, lié aux projets éoliens. D’autres aspects, comme l’impact visuel, les ombres mouvantes et les lumières clignotantes peuvent également contribuer à ce sentiment d’inconfort.

Symptômes non spécifiques

Des études ont analysé les symptômes non spécifiques rapportés par certains riverains et riveraines de parcs éoliens dont ils attribuent eux-mêmes la cause aux éoliennes. Ces études ne permettent pas d’appuyer l’hypothèse que les symptômes rapportés sont attribuables au bruit des éoliennes.

Par ailleurs, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a constaté qu’un effet nocebo lié aux émissions des éoliennes est démontré. Cet effet nocebo « […] contribue à expliquer l’existence de symptômes liés au stress chez des riverains de parcs éoliens »réf.. Un effet nocebo pourrait être plus important lorsque plusieurs arguments qui ne sont pas exclusivement liés à la santé circulent (« […] (économiques, culturels, territoriaux, politiques, etc.) […] »réf., puisque ceux-ci peuvent contribuer à créer une situation anxiogène.

Les études portant sur la santé cardiovasculaire ainsi que les issues défavorables de grossesse ne montrent pas d’association avec le bruit des éoliennes. En effet, le niveau sonore du bruit des éoliennes demeure généralement plus faible que celui d’autres sources qui pourraient causer de tels effets (p. ex. circulation routière).

Dans l’ensemble, les études disponibles demeurent peu nombreuses et ont parfois des limites méthodologiques importantes. D’autres études sont nécessaires avant de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’association avec ces effets sur la santé.

Pour en savoir plus

- Bruit environnemental

- Éoliennes et santé publique : mise à jour 2023 (2023)

- Effets sur la santé liés au bruit des éoliennes : dérangement et perturbations du sommeil(2023)

- Note d’instructions 98-01 du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (2022)

- Lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement dans la Région européenne (2018) pour plus d’informations sur les valeurs guides

- Exemples de sources de bruit et de réactions humaines selon le niveau de bruit du ministère de la Santé et des Services sociaux (2016)

- Avis sur une politique québécoise de lutte au bruit environnemental : pour des environnements sonores sains (2015)

- Enjeux et défis de la prise en charge du bruit ferroviaire en aménagement et en urbanisme : un guide d’orientation

- Gestion intégrée du bruit environnemental (2020)

- Bruit et son : aperçu de Santé Canada pour plus d’informations sur les bases du son

- Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens – Avis de l’Anses – Rapport d’expertise collective (2017)